◎ 昔の実験録&コラム

改装中に付き旧ファイル[jikken2.htm]から現ファイル[jikkenn2.php]へリダレクトされています。また体裁が乱れている部分があります。

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

- オーディオ測定用OFDM信号 2010/12/31

- 電波が悪い。2010/12/7

- 重量ツール棚製作 2010/6/27

- キウイの棚製作 2010/6/6

- 赤外線リモコン 2010/6/1

- 100kVの電源装置 2010/6/1

- 風力発電機設置 2010/5/29

- sinc関数 2010/5/11

- 冷やしばめ 2010/4/21

- HP8082Aパルスジェネレーター 2010/4/20

- 軟X線写真 2010/4/2

- LTC3824のダウンコンバータ 2010/3/4

- トランジスタでフリップフロップ 2010/2/1

2009年

- マッチョなパワモ! 2009/11/10

- 植物工場用LEDランプ2のパルスドライバー温度特性 2009/10/8

- 電力会社の電力って効率悪~い 2009/4/23

- 多セルバッテリモニタとお話できない。2009/4/22

- 2DCAD 2009/4/20

- 工業用ミシンを極低速で動かしたい 2009/4/17

- 白光のN2シールド半田コテ評価 2009/2/18

- キャンターにヒッチメンバー付けた! 2009/2/11

- カルテシアン? 2009/2/1

2008年

2007年

2006年

2005年

- オーディオアンプ 2005/1/28

- ソーラーカーレース 2005/1/10

- 真空管 2005/1/8

- 真空管発掘 2005/1/6

- 広帯域低ひずみアンプ(uPC1677Cプッシュプル) 2005/1/5

20100529記事の並びを逆順にしました。(新しい記事を上に)

ホームに戻る

◎ 低雑音な電源(検討 2019/6

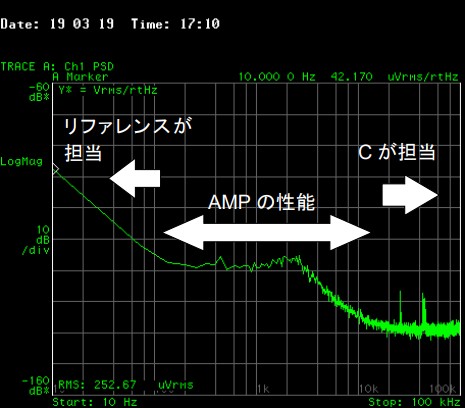

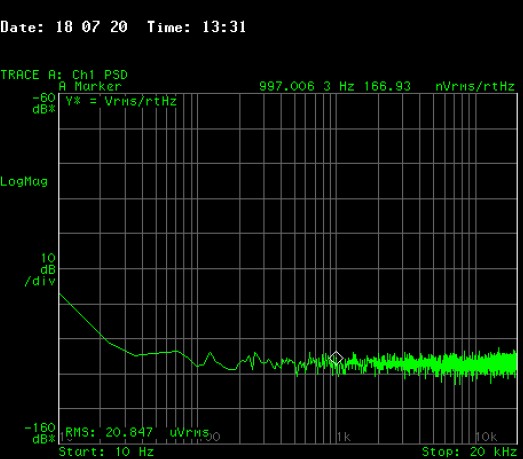

帯域別ノイズ

低雑音な電源(pdf)

◎ 低雑音な電源(試作 2018/9

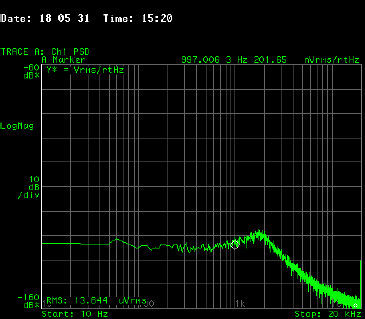

まずは測定系から

低雑音な電源(pdf)

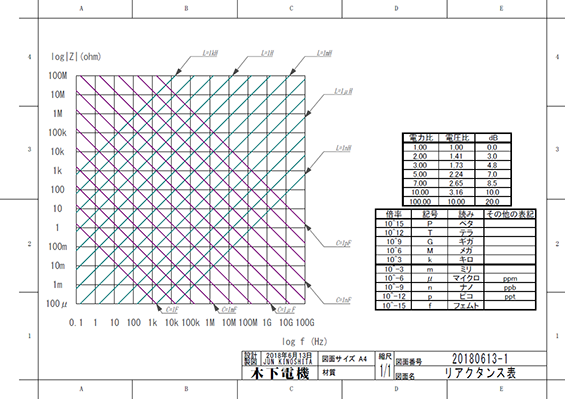

◎ リアクタンス表 2018/6

キャパシタやインダクタのリアクタンスが一目瞭然!

リアクタンス表(pdf)

◎ 3端子レギュレーターの出力ノイズ 2018/5

結構でてます。出力インピーダンス低いのでコンデンサだけじゃ落ちません。

3端子レギュレーターの出力ノイズ(pdf)

◎ eos40D エラー99 2017/11

カメラユニット交換してみましたorz

eos40D エラー99(pdf)

◎ 232Cのレベル変換を間に合わせで用立てる^^; 2016/2/11

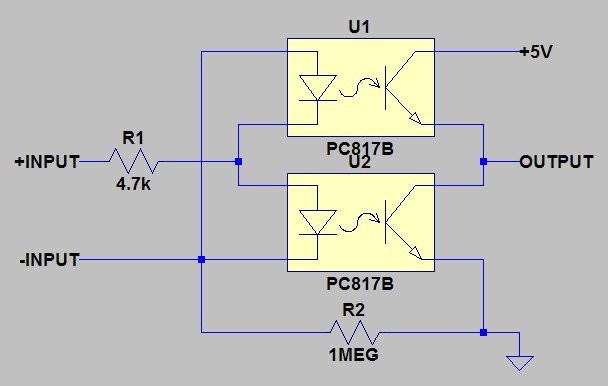

TAGHeuerのタイム計測機器からシリアルデータが出てるらしくUSBでパソコンに繋ぎたいって相談を受けた。

端子はミニジャックなので差し込んでオシロで見てみたら、キッチリ±12Vで1200bpsでシリアルデータが出てる!

たぶんMAX232とかチャージポンプ内蔵のIC使ってるのかな~

これをUSBシリアルの基板につなぐにはCMOSレベルにして反転しなきゃいけないのでDIPのインバーターでも無いかなと部品箱を漁っていたら

ホトカプラPS2501-4の在庫を発見。

速度も速くないのでホトカプラで反転とレベル変換すればいいなと思い回路書き始め

入力のLEDの逆電圧を避けるのにダイオードを書き込んだところで気がついた。

(このダイオードもホトカプラのLEDにしてしまえ!)

±12Vがかかって交互に点灯するから、ホトトランジスタ側はプッシュプルだ!というわけで

PS2501-4で4個入りなのでまだ2個余ってるけどね。

232Cのインピーダンスは3kΩぐらいまで許容されているようなので、負荷は4.7kΩ。

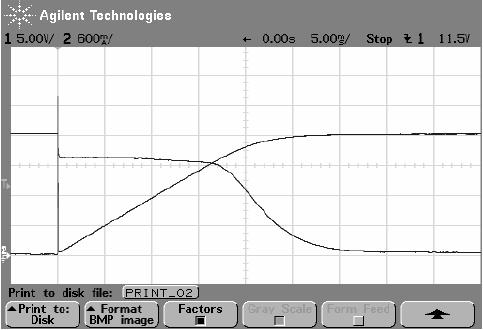

LEDに流す電流が少なめなのでCTRに余裕が少なそうだけど

室温でRise Fallとも20usecは出てる、1200bpsで使うなら余裕だね。

スロープは電流に依存してて4.7kΩ並列にすると、

っと約半分の時間に。

クールチェックで冷やしても

約半分。

ってな感じでした。

ドライヤーで炙るとだいたい倍の40usecぐらいになっていたので、1200bpsなら問題なさそうです。

で、この後ろにFT232のUSBシリアル基板をつなげてミッションコンプリート!

◎ 自転車ローラー台 2015/6

業務用自転車ローラー台?を制作しました。

自転車競走用ローラー台グレードアップ(pdf)

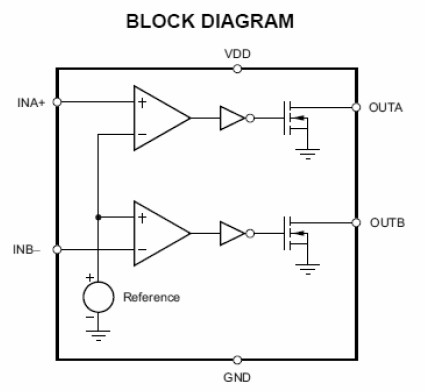

◎ ウインドコンパレーター 2014/6

最近使って便利だったコンパレーターIC TPS3700 リファレンス入りでウインドコンパレータがすぐできる。

2個使いでヒステリシス付きウインドコンパレーターにしてみた(pdf)

◎ 太陽電気のI-V特性チェック 2013/2

光源を自然太陽光としているので正確な出力測定はできませんが、コンデンサを使って短時間で測定すれば出力カーブを見れます。

太陽電気のI-V特性チェック(pdf)

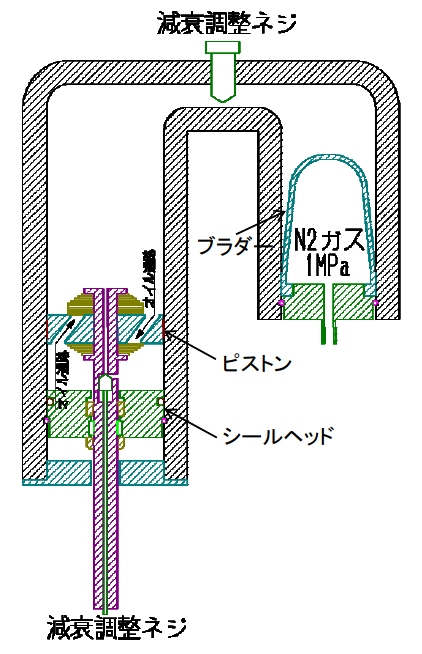

◎ オフロードバイクのリアショックオーバーホール 2012/11/

趣味のオフロードバイク!難易度が高いと言われるリアショックアブソーバーのオーバーホールをして見ました(pdf)

難易度が高いというわりに、カワサキのマニュアルにはオーバーホール手順載ってるんだよね^^;

◎ OFDM信号でオーディオエンコーダーを評価 2011/11

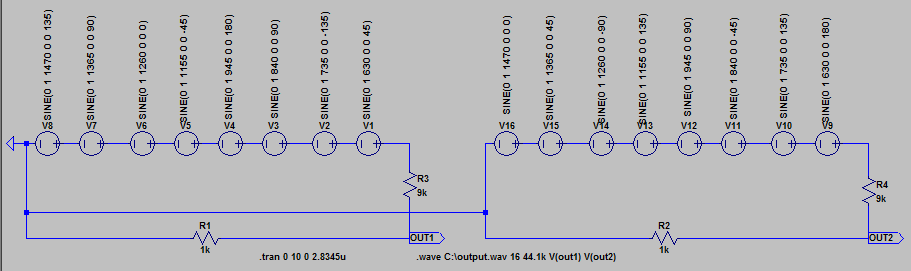

2010年末の記事でLTSPICEを使ってオーディオ帯のOFDM信号をwavファイルにしてみました。

作ったwavファイルでオーディオエンコーダーによってスペクトルがどう変化するのか!?

音声圧縮のエンコーダーの違いによるOFDMスペクトラムの変化を見て見ました(pdf)

◎ 空芯コイルのインダクタンス 2011/8/16

空芯コイルのインダクタンス表を作りました。

巻線の太さ、巻直径、巻数から長岡係数を使用して算出しています。

コイルは密巻きとして算出。

単位はマイクロヘンリー[μH]です。

| 線の太さ | 巻き数 | 巻径[mm] | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| mm | n | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |

| 0.4 | 20 | 0.381 | 0.646 | 0.964 | 1.329 | 1.731 |

| 0.4 | 19 | 0.360 | 0.607 | 0.905 | 1.246 | 1.624 |

| 0.4 | 18 | 0.337 | 0.569 | 0.848 | 1.164 | 1.513 |

| 0.4 | 17 | 0.316 | 0.532 | 0.788 | 1.081 | 1.402 |

| 0.4 | 16 | 0.294 | 0.493 | 0.730 | 0.998 | 1.294 |

| 0.4 | 15 | 0.272 | 0.455 | 0.674 | 0.917 | 1.186 |

| 0.4 | 14 | 0.251 | 0.419 | 0.616 | 0.837 | 1.082 |

| 0.4 | 13 | 0.230 | 0.381 | 0.560 | 0.760 | 0.975 |

| 0.4 | 12 | 0.208 | 0.345 | 0.503 | 0.681 | 0.872 |

| 0.4 | 11 | 0.187 | 0.308 | 0.447 | 0.604 | 0.773 |

| 0.4 | 10 | 0.166 | 0.272 | 0.394 | 0.529 | 0.675 |

| 0.4 | 9 | 0.146 | 0.236 | 0.340 | 0.456 | 0.580 |

| 0.4 | 8 | 0.125 | 0.202 | 0.289 | 0.384 | 0.488 |

| 0.4 | 7 | 0.105 | 0.167 | 0.238 | 0.318 | 0.399 |

| 0.4 | 6 | 0.085 | 0.135 | 0.191 | 0.252 | 0.316 |

| 0.4 | 5 | 0.066 | 0.104 | 0.146 | 0.191 | 0.238 |

| 0.4 | 4 | 0.048 | 0.075 | 0.104 | 0.135 | 0.168 |

| 0.4 | 3 | 0.031 | 0.048 | 0.066 | 0.085 | 0.106 |

| 0.4 | 2 | 0.017 | 0.025 | 0.034 | 0.044 | 0.054 |

| 0.4 | 1 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.024 |

| 線の太さ | 巻き数 | 巻径[mm] | ||||

| [mm] | n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 0.5 | 20 | 0.314 | 0.537 | 0.807 | 1.121 | 1.472 |

| 0.5 | 19 | 0.296 | 0.506 | 0.759 | 1.055 | 1.380 |

| 0.5 | 18 | 0.279 | 0.476 | 0.711 | 0.984 | 1.288 |

| 0.5 | 17 | 0.262 | 0.445 | 0.659 | 0.916 | 1.200 |

| 0.5 | 16 | 0.244 | 0.413 | 0.617 | 0.850 | 1.108 |

| 0.5 | 15 | 0.227 | 0.383 | 0.569 | 0.783 | 1.021 |

| 0.5 | 14 | 0.209 | 0.352 | 0.524 | 0.717 | 0.932 |

| 0.5 | 13 | 0.192 | 0.321 | 0.477 | 0.653 | 0.844 |

| 0.5 | 12 | 0.174 | 0.291 | 0.431 | 0.587 | 0.759 |

| 0.5 | 11 | 0.157 | 0.262 | 0.385 | 0.523 | 0.676 |

| 0.5 | 10 | 0.140 | 0.232 | 0.340 | 0.460 | 0.591 |

| 0.5 | 9 | 0.123 | 0.203 | 0.297 | 0.399 | 0.510 |

| 0.5 | 8 | 0.106 | 0.174 | 0.252 | 0.338 | 0.432 |

| 0.5 | 7 | 0.090 | 0.146 | 0.209 | 0.281 | 0.356 |

| 0.5 | 6 | 0.073 | 0.118 | 0.169 | 0.224 | 0.284 |

| 0.5 | 5 | 0.058 | 0.092 | 0.130 | 0.172 | 0.216 |

| 0.5 | 4 | 0.042 | 0.066 | 0.093 | 0.122 | 0.152 |

| 0.5 | 3 | 0.028 | 0.043 | 0.088 | 0.078 | 0.097 |

| 0.5 | 2 | 0.015 | 0.023 | 0.032 | 0.041 | 0.050 |

| 0.5 | 1 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.019 |

| 線の太さ | 巻き数 | 巻径[mm] | ||||

| mm | n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 0.6 | 20 | 0.267 | 0.460 | 0.694 | 0.969 | 1.282 |

| 0.6 | 19 | 0.253 | 0.434 | 0.654 | 0.910 | 1.204 |

| 0.6 | 18 | 0.237 | 0.407 | 0.615 | 0.853 | 1.124 |

| 0.6 | 17 | 0.223 | 0.382 | 0.574 | 0.797 | 1.047 |

| 0.6 | 16 | 0.209 | 0.355 | 0.534 | 0.740 | 0.971 |

| 0.6 | 15 | 0.194 | 0.330 | 0.494 | 0.683 | 0.895 |

| 0.6 | 14 | 0.179 | 0.304 | 0.454 | 0.628 | 0.822 |

| 0.6 | 13 | 0.165 | 0.279 | 0.416 | 0.572 | 0.745 |

| 0.6 | 12 | 0.150 | 0.253 | 0.377 | 0.517 | 0.672 |

| 0.6 | 11 | 0.136 | 0.228 | 0.337 | 0.462 | 0.598 |

| 0.6 | 10 | 0.121 | 0.202 | 0.299 | 0.407 | 0.527 |

| 0.6 | 9 | 0.107 | 0.178 | 0.261 | 0.354 | 0.456 |

| 0.6 | 8 | 0.093 | 0.153 | 0.224 | 0.303 | 0.388 |

| 0.6 | 7 | 0.079 | 0.129 | 0.187 | 0.251 | 0.322 |

| 0.6 | 6 | 0.065 | 0.105 | 0.151 | 0.203 | 0.258 |

| 0.6 | 5 | 0.051 | 0.082 | 0.117 | 0.156 | 0.197 |

| 0.6 | 4 | 0.038 | 0.060 | 0.085 | 0.112 | 0.141 |

| 0.6 | 3 | 0.025 | 0.040 | 0.055 | 0.072 | 0.090 |

| 0.6 | 2 | 0.014 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.047 |

| 0.6 | 1 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 |

| 線の太さ | 巻き数 | 巻径[mm] | ||||

| mm | n | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 1.0 | 20 | 1.615 | 3.322 | 5.432 | 7.884 | 10.571 |

| 1.0 | 19 | 1.517 | 3.114 | 5.086 | 7.325 | 9.840 |

| 1.0 | 18 | 1.421 | 2.910 | 4.726 | 6.807 | 9.114 |

| 1.0 | 17 | 1.329 | 2.703 | 4.376 | 6.292 | 8.411 |

| 1.0 | 16 | 1.233 | 2.494 | 4.036 | 5.784 | 7.689 |

| 1.0 | 15 | 1.139 | 2.292 | 3.695 | 5.274 | 7.009 |

| 1.0 | 14 | 1.047 | 2.092 | 3.349 | 4.767 | 6.355 |

| 1.0 | 13 | 0.953 | 1.900 | 3.023 | 4.298 | 5.693 |

| 1.0 | 12 | 0.862 | 1.703 | 2.700 | 3.827 | 5.031 |

| 1.0 | 11 | 0.770 | 1.510 | 2.380 | 3.372 | 4.417 |

| 1.0 | 10 | 0.679 | 1.321 | 2.077 | 2.912 | 3.811 |

| 1.0 | 9 | 0.591 | 1.139 | 1.784 | 2.487 | 3.246 |

| 1.0 | 8 | 0.505 | 0.961 | 1.491 | 2.073 | 2.693 |

| 1.0 | 7 | 0.419 | 0.794 | 1.219 | 1.684 | 2.183 |

| 1.0 | 6 | 0.338 | 0.629 | 0.962 | 1.321 | 1.706 |

| 1.0 | 5 | 0.260 | 0.476 | 0.721 | 0.987 | 1.266 |

| 1.0 | 4 | 0.186 | 0.337 | 0.505 | 0.686 | 0.881 |

| 1.0 | 3 | 0.120 | 0.213 | 0.316 | 0.427 | 0.541 |

| 1.0 | 2 | 0.063 | 0.110 | 0.160 | 0.250 | 0.355 |

| 1.0 | 1 | 0.020 | 0.044 | 0.079 | 0.123 | 0.178 |

◎ ディスコーン上げた! 2011/1/23

|

自宅にアマチュア無線用のアンテナを上げることにしました。

広帯域、無指向のアンテナとしては、HFならT2FDあたり、VHF以上ならディスコーンが一般的と思います。 ディスコーンは電磁ホーンを回転体にしたものと説明されることがあり、原型はソリッドなディスク(円盤)とコーン(円錐)で構成されます。

周波数範囲をVHF下端までの仕様とするとサイズが大きくなり円盤と円錐では受風面積が大きくなるので写真のようにロッドで構成されるのが一般的です。

しかしロッドで構成することで円盤と円錐で構成したときに比べ周波数特性を持つようになります。

上げたのは第一電波工業のD3000Nです。 25M~3GHzまでの受信と50,144,430,1200のバンドに送信できます。 |

|

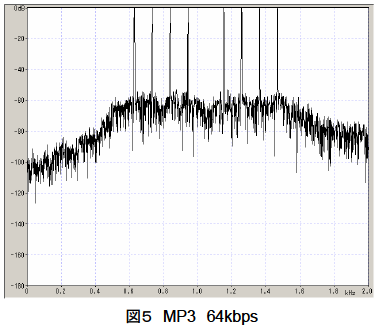

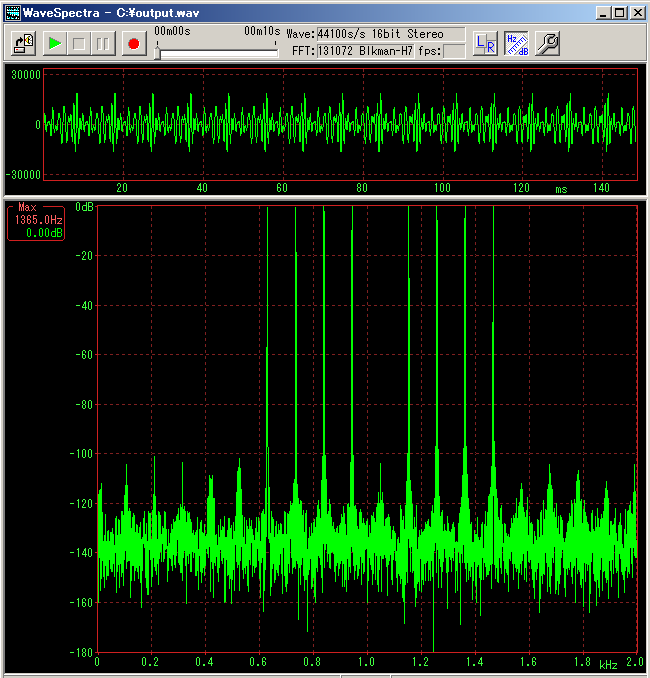

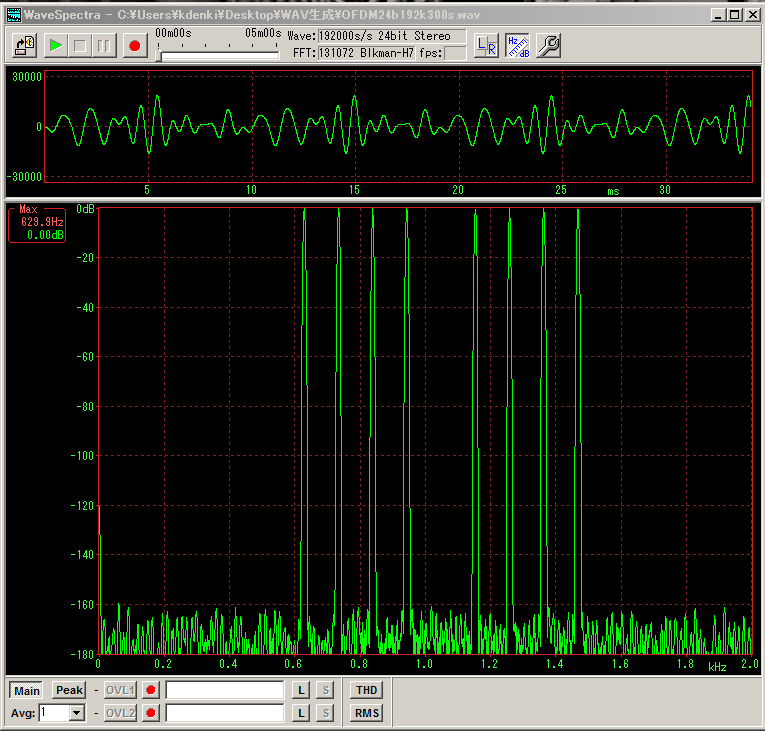

◎ オーディオ測定用OFDM信号 2010/12/31

|

オーディオ機器のスペックにはSN、歪、クロストークぐらいしか書いてありません。

おまけに最近のデジタルオーディオではどんな機器もほぼ限界の数値をたたき出します。

既存のオーディオで測定していないと思われるパラメータを測定し、評価の助けならないかと考え、複合歪の測定を検討します。

オーディオの複合3次歪を測定してみようと信号生成しました。

でも16bit44.1kHzでつくるとこんなモンなんですね。 |

量子化16bitサンプリング周波数 44.1kHz |

|

ちなみに24bit192kHzだとこんな感じ → |

量子化24bit サンプリング192kHz |

◎ 電波が悪い。2010/12/7

|

ここのところ気に食わない表現として「電波が悪い」というのがあります。 おもに携帯電話のリンク状況をさしてつかうのをよく見ます。 特に「ソフトバンクは電波が悪い」と使われます。

でもバンドも輻輳率もリンク速度も何も見えないまま「ソフトバンクの電波が悪いのは、儲け主義で設備投資資金をケチるからだ」(基地局が足りないからだ) というのがコンセンサスになりつつあります。

auやdocomoに比べると、800MHzの免許が無いソフトバンクのサービスエリアは影ができやすいのは理解できます。 基地局数も余計に必要だと思います。

という感じです。

東京都中央区なら http://bit.ly/eq2Saj

ここにきてやっと700M/900M帯の携帯電話向け開放のメドが見えました。すでにdocomoとauで埋まっている800M帯の免許が受けられなかったソフトバンクに免許の可能性が出てきました。 docomoはそれをわかって消極的妨害をしてるように見ています。 |

◎ 重量ツール棚の製作 2010/6/27

|

先日、キウイ棚の材料を購入するとき一緒にこのツールラックの分まで買っておきました。□50 3.2t 6mの角パイプを3本用意し 16.3m分使いました。

高さ1500 幅910 奥行455のサイズです。 転倒が怖いのでベースの部分を少し広くしました。 ベース部の奥行700mmほどです。

このサイズになると仮組みのときに自分の手だけで押さえるには微妙な重量でした。位置がぴったり決まらず、仮組みもそれなりにしっかり溶接しないと倒しただけでバラバラになってしまいます。

溶接で結構ひずんでしまったので、最終組の時には写真に見えるチェーンブロックとパンタグラフジャッキで押したり引っ張ったり・・・。 |

|

|

各段と背中両脇に構造用合板をドリルネジでバンバン打って完成です。この後、各段ごと別々にビニールのカーテンを取り付けます。

両脇にネジを打てばいろいろぶら下げられますし、背中側にもベースがはみ出しているのでハンマーを置いたりできます。テーブルタップもここに固定してしまおうかな。

塗装はいつもの赤さび色のさび止め塗料です。塗装の際、鋼材の脱脂は重要です水性塗料なら弾いてしまうし、油性塗料ならいつまでたっても固まりません。

今回脱脂はアルカリイオン水を使いました。

ちょっとした縁で宝塚の日本フルードシステムの清水さんにもらった強アルカリイオン水(ph12ほどあるそう)に浸したウエスで黒皮の角パイプを拭うとキレイに油が落ちるじゃないですか。 これまではシンナーで拭っていましたが汚れをシンナーで薄めるだけでなんとなく油膜が残ってしまいますが、強アルカリ水ではカラッっときれいに油分が取れました。

春以降なら乾燥に時間はほとんどかかりませんしアルカリなので錆も浮いてきません。 一押しです。 |

|

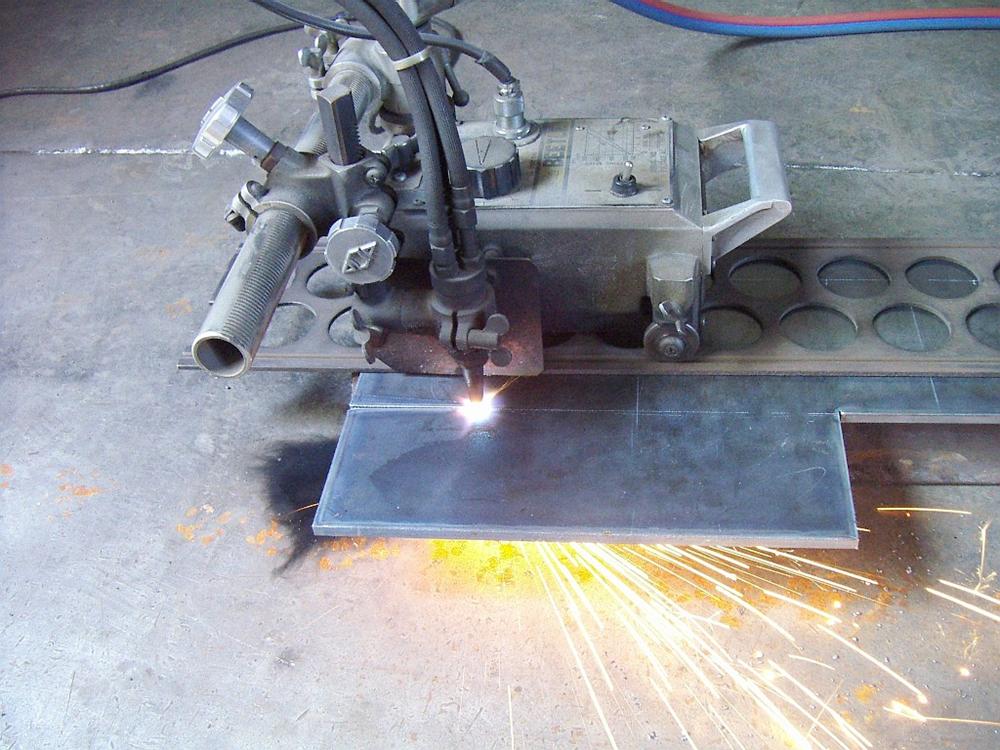

◎ キウイの棚製作 2010/6/6

|

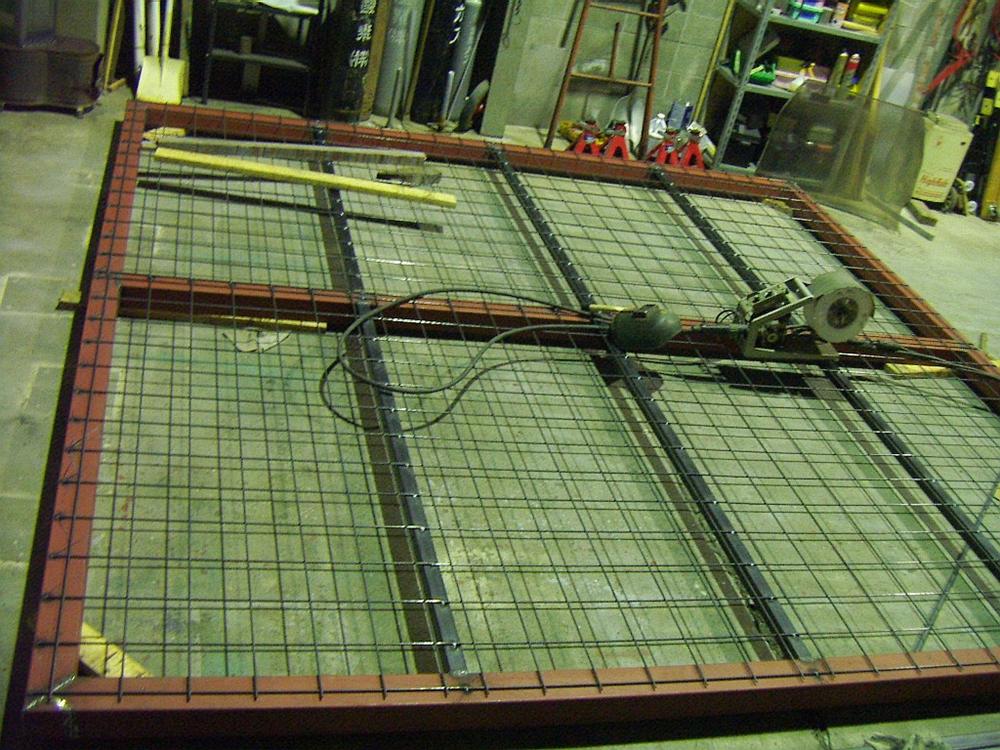

やっと週末に休みが取れるようになってきたので懸案のキウイの棚を製作しました。棚のサイズは4m×4mで升目150mmのワイヤーメッシュを乗せる構成としました。フレームは□100の角パイプにしました。

はじめに棚の足にする厚さ9mmの鋼板を200mm角に切断器でカットします。自動切断器を使えばガス溶断でも下図のようなきれいな端面が得られます。 |

|

|

フレームの角パイプをすべてカットしてどんどん溶接してゆきます。工場の入り口から出せるぎりぎりのサイズです。フレームを組み立て、ワイヤーメッシュのワイヤを一本一本固定してゆきます。 この後足を溶接し刷ハケでさび止めを塗ります。さび止めはワイヤーの一本一本まで塗るので結構大変です。超高圧直流電源を手に入れたので次回から静電塗装を試してみます。 |

|

|

完成です。本当は足を30cmぐらい埋めるつもりだったのですが面倒でやめてしまいました。自重が400kg近くあるのでまあ大丈夫でしょう。

トラックから降ろしたら下ろした場所が具合よく水平が取れていました。 ラッキー! |

|

◎ 赤外線リモコン 2010/6/1

赤外線リモコン受信機能を盛り込んでみた

赤外線リモコンの受信(pdf)

◎ 100kVの電源装置 2010/6/1

|

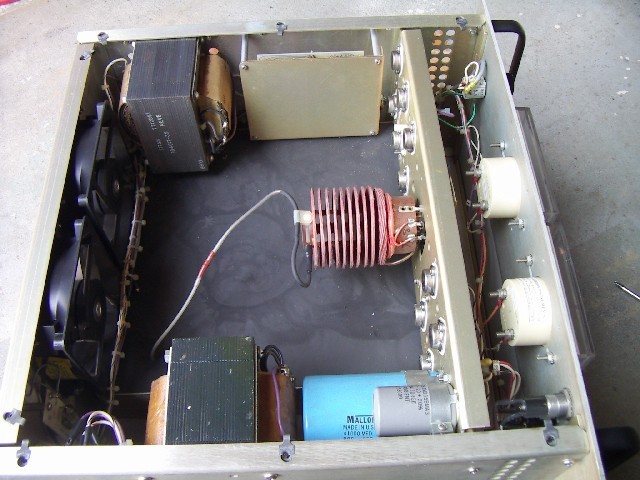

ヤフオクで面白いものが出品されていました。

中学生のとき方向探知機のブラウン管電源用のトランスから1kVのタップが出ていて、指が不意に触ったらばバチッという音と焦げ臭いにおいとともに指にちっちゃなクレーターができていました。電流は少ないけど100kV1×1.5mA=150Wのアークはやばそうです。 |

|

|

SPELLMANの100kV電源 1.5mA出力 早速、フタをあけます。

セントエルモの火を眺めて、オゾンでリフレッシュしたり。1X2Bあたりの2極管に電圧かけてフィルムを感光させたり、被爆したり。 コンデンサにためてレールガンの電源にしたり・・・

SPELLMAN社の高電圧取り扱いマニュアルがなかなか実践的で面白いです。 |

|

|

肝心のコッククロフトさんはシリコンの海の中,まるでテスラコイルのようなトランスが見えます。 粉体塗装、静電植毛、など強い電界が得られて目に見えるクーロン力が出ますね。http://www.greentechno.co.jp/power/douga.html#test 粉体塗装でなくても、溶剤に溶けた塗料の噴霧でも応用すれば飛び散ってしまうだけの余分な塗料が不要になってよさそうです。あとは機械加工時の切削油噴霧も電界をかければ効率よくミストが切削部にかかりそうです。なんか面白いかも。 |

|

◎ 風力発電機設置 2010/5/29

|

風力発電機を設置しました。このタイプの風力発電機は単管で建てられます。高さは5mほど。

固定する杭は単管を1mほどメインに1本控えに3本と計4本打ち込みました。地盤が固くて人力では打ち込めないので油圧ショベルで押しても結構大変でした。 それにしても単管はアタッチメントがいろいろあって簡単に設置できます。車庫なんかを建ててしまう方もいます! 風力発電機は電菱さんから購入。Southwest Windpower社製Air-X http://www.windenergy.com/products/air_x.htm プロペラの風切り音が結構大きくピュンピュン鳴ります。これ建ててからカラスが近づいてこないなぁ。 |

|

◎ sinc関数 2010/5/11

|

sinc関数で変調したキャリアを992Hzぐらいで繰り返し出力するとこんな感じ。繰返し周期のステップでキャリアが並ぶようになります。これがOFDM。 実際の放送中には、各キャリアに変調がかかっているのでキャリアが一本一本に見えることはありません。 |

|

◎ 冷やしばめ 2010/4/21

|

BT30のアーバとドリルクランプをはめ合わせようと思ったのですが、切削作業中に抜けてしまってはコトです。ドリルクランプ本来の使い方ではないのですがタップやエンドミルもコレット交換なしに自由なサイズのツールを加えられるので非常に便利です。 でも、ドリルクランプが途中で抜けてしまっては大変なことになります。ロックタイトで固定した方のお話を聞くと良くないみたいです。 だからといって焼きばめするのはちょっと抵抗があります。 それじゃあ、ってんで冷やしばめを試してみます。液体窒素を用意すれば200℃程度の温度差は実現できそうです。鉄の線膨張率は16.8ppmほど温度差200℃で3360ppmの線膨張があるはずです。なのではめあうJT2を直径10mmとすれば33μmほど縮んでいるはずです。 えっ?たったこれだけ?? 直径30mmほどあれば100μm取れたのでそれなりですが。 |

|

|

手配した液体窒素にアーバをどんどん漬けます。液体窒素がアーバで温められ沸騰しています。 雨が降っていて湿度が高いため周囲に雲が発生しているのがちょっと気になります。 |

|

|

しばらく液体窒素に漬けて-196℃近くまでに冷却したアーバを、大急ぎでドリルクランプにはめ込みます。もたもたしているとJT2に霜が着いて33μmのクリアランスなんてすぐに埋まってしまいますから。 うまくはまるとドリルクランプ側にもアーバの熱が伝わって霜が着き始めます。 霜がきれいでしばらく魅入ってしまいました。 一番右のセットはどちらかのテーパが合わないみたいでちゃんとはまっていません。 なのでドリルクランプの温度があまり下がってゆかないようです。 結果:いまの所抜けてしまったアーバはありません。 でも比較対象を作らなかったので評価できません、シマッタ。 液体窒素はいつも炭酸ガスを頼んでいるガス屋さんにお願いしました。 5Lで3,000円ほど。 |

|

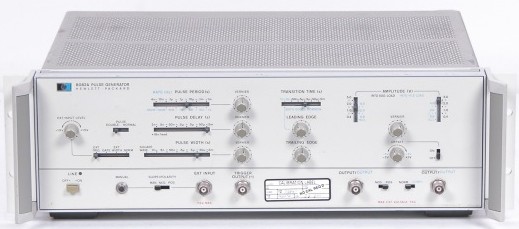

◎ HP8082Aパルスジェネレーター 2010/4/20

HP8082のトリガ出力を何の気なしに観てみました。 ・・ら、500MHzのオシロじゃ帯域足りないorz

|

HP8082A もう3世代ぐらい前のパルスジェネレータです。1974年9月のHPJournalの記事ではトップを飾っています。 250MHz帯域の出力でパルス周期や幅をリニアに可変できるほか、エッジの傾きも1nsecから連続可変できます。キャパシタに定電流を流せば傾きを生成できるのはわかるのですがこの帯域でそれを実現するとは驚きです。 |

|

|

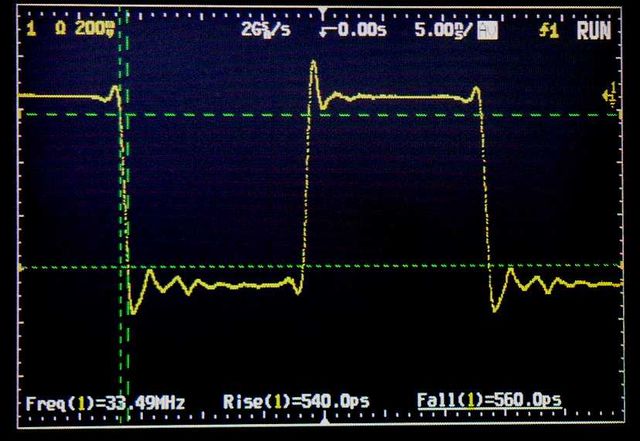

パルス出力はまあスペックどおり、なのですが驚いたのはトリガ出力! 500MHz帯域のデジタルオシロ 54616Cに50Ωで入れました。リンギングがあるので自動測定に少しエラーがありますが600psec以下の立ち上がりが見えています!?オシロ自体のスペックが700psecほどのはずですが・・・ どちらにしても正確に測定するにはもっと広帯域のオシロが必要です。 |

|

|

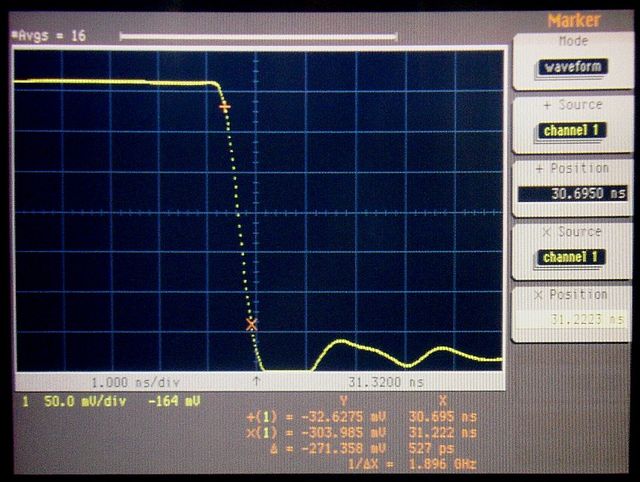

ということで、手に入れたHP54750A サンプリングオシロスコープで見てみました。サンプリングレートはものすごく低いのですが帯域は18GHzほどあります。 立下りは 527psec |

|

|

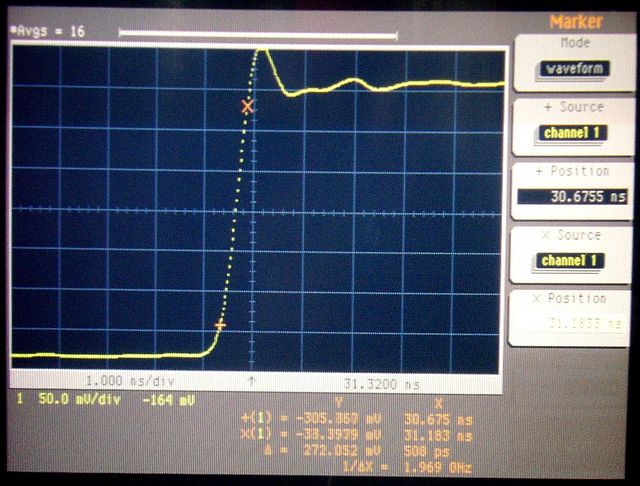

立上りは508psecでした。 内部のロジックはECL、CMLのようです。このエッジのパルスを出力するということは、DC~1GHz程度の帯域で、f特も群遅延もうねらないようにしないときれいな波形が出ないでしょう。それを1974年の時点で実現しているのはすごいですね。 |

|

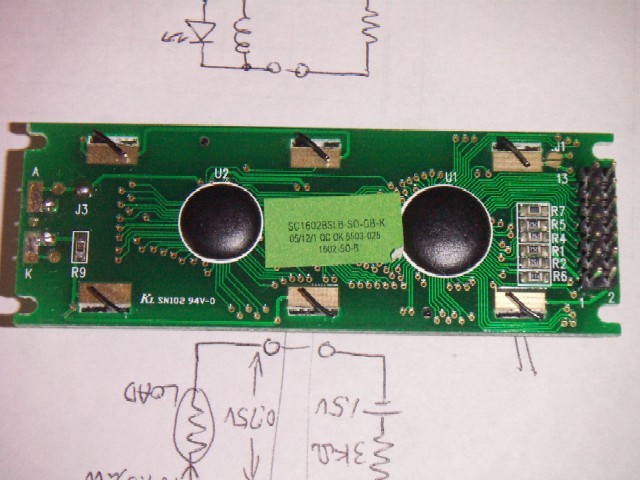

◎ 軟X線写真 2010/4/2

|

軟X線検査装置を入手 アワーメーターは1500H程、早速試し撮影してみました。右の液晶ユニットのLSI部分を見てみました。撮像管はPbOの撮像膜を走査していると書いてあります。 PCに取り込もうにも、モノクロTV信号は普通のキャプチャボードじゃ取り込めない。カラーバーストがなくて4fscのPLLがロックできないからかな? 今ならモノクロの480pを8bitで取り込んで1枚307kB、毎秒60枚処理して18.4MB/s 147Mbps dsPICで40MIPSぐらいあるから最近のマイコンってリアルタイムに画像処理できる速度なんですね、凄い モノクロ用のキャプチャボード作ってPCで処理しようと思ったけど、マイコンでも可能性があるとは・・・。 |

|

|

写真2 LSI周囲のPADが見えています。 輝度とコントラストの調整、管電圧電流の調整がまだ良くわからずあまりきれいな写真になりませんでした。 撮像画像を生動画で見るとひどくボケているので、附属書類を調べてみたら日本アビオニクスのイメージΣIII と言うのが搭載されています。

これで画像を積分して精細な絵を得るようです。 |

|

|

写真3 チップ抵抗部分 抵抗のPAD部分に泡のようなものが見えます。クリームはんだのフラックスが抜けなかったのでしょうか? |

|

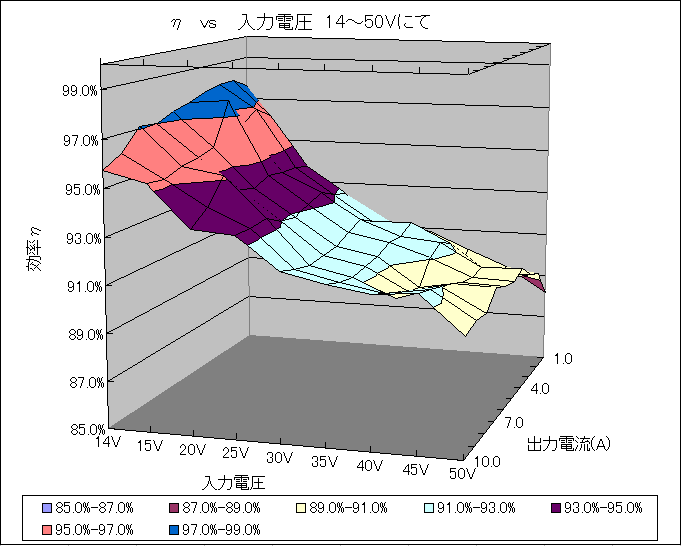

◎ LTC3824のダウンコンバータ 2010/3/4

|

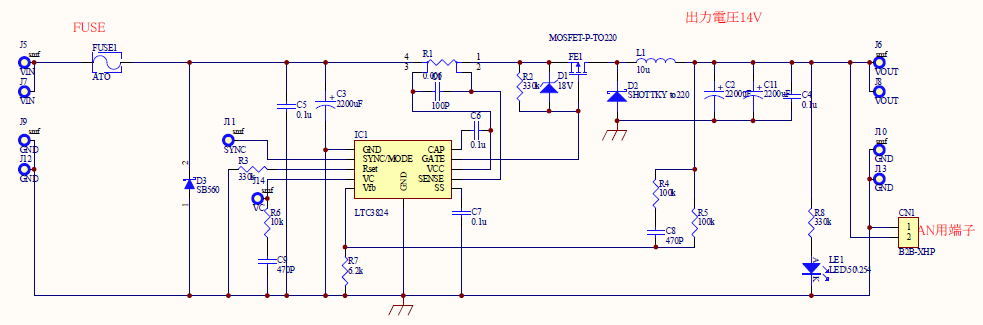

人力発電機の出力を14V一定にするため、リニアテクノロジー社のLTC3824コントローラを使ってみました。特徴は入力電圧範囲が0~60Vと広くスイッチング素子にP-MOSFETを使うのでDUTY100%が可能なことです。 人力発電機の出力は人間の性能にもよりますが0~40Vぐらいまで出てきます。普通のブートストラップでN-MOSFETをドライブするスイッチングコントローラでは入出力電圧が近くなると損失大きいポイントができますが、LTC3824はそれがありません。LTspiceでシミュレーションしてみたら具合が良かったので、早速使ってみました。 右の写真は製作した容量150Wのユニットです。入力電圧0~50V 出力電圧13.7V コンバータ部分のサイズは50×60です。 このEPCOSのSMDコイルはロスが少なくすごくいい! |

ネジ3本に囲まれたエリアがダウンコンバータ部分です。 |

|

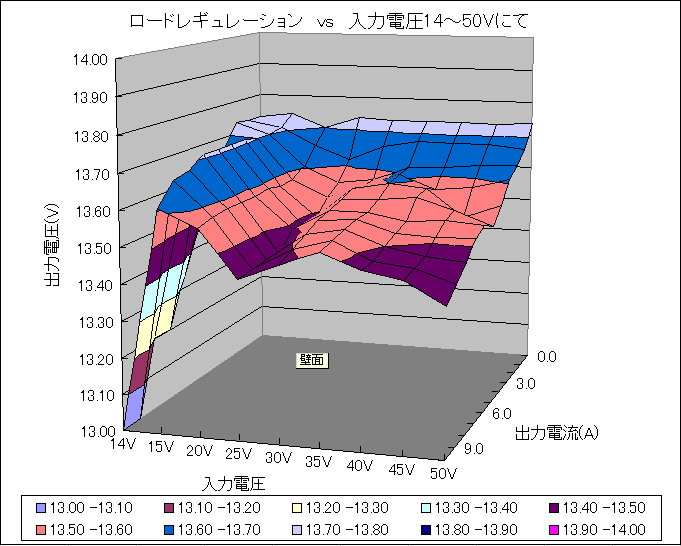

で、特性です。入力電圧が15~50Vでロードレギュレーション2% ηも89%以上となかなかの性能です。出力電圧が高めなので同期整流でなくてもそれなりの効率は出ます。 特に50V入力で13.7V出力なら電圧比が3.65倍もあるのに90%程度の効率を保つのはなかなかすごいことだと思います。 |

|

|

ロードレギュレーションがだらだらと落ちているのは入力電圧14Vの時です。100mΩ分ぐらい落ちています。

測定環境

入力電圧電流はHP6038Aの読み値、

ショットキーはVISHAYのV30100S

|

|

|

|

◎ トランジスタでフリップフロップ 2010/2

どこまで低い電圧で動くか?

トランジスタでフリップフロップ(pdf)

◎ マッチョなパワモ! 2009/11/10

| 日本インターのPDM5001 10個届いた! フタをあけたら、思わず「ぐふふ」と笑みがこぼれる私は変態ですか? 24V150Aをスイッチングするアプリケーション用に買いました。 FETを並べるつもりでいたのですが、丁度良さそうなのが見つかったので手抜きしてしまいます。 利益が減るのが玉に瑕ですが手間は大幅に減りますね。 |

|

| http://www.niec.co.jp/products/pdf/pdm5001.pdf http://www.niec.co.jp/customer/pdf/29/06.pdf ゲート電流のピークは10Aぐらいに見とけば良いでしょうかね。 日本インターのデバイスは初めて購入したのですが、個人向けでもキチンと対応してくれたのが好印象でした。 |

|

◎ 植物工場用LEDランプ2のパルスドライバー温度特性 2009/10/8

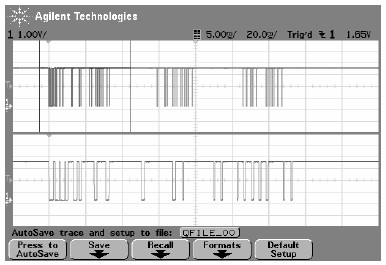

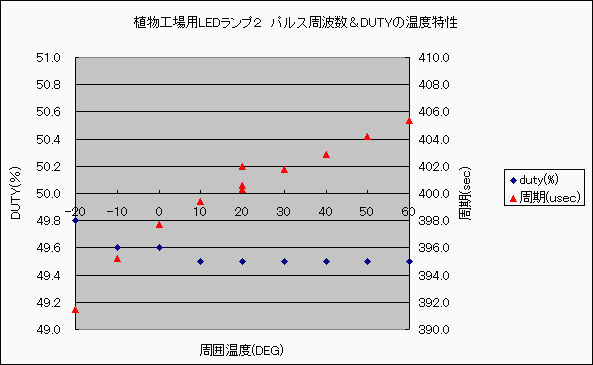

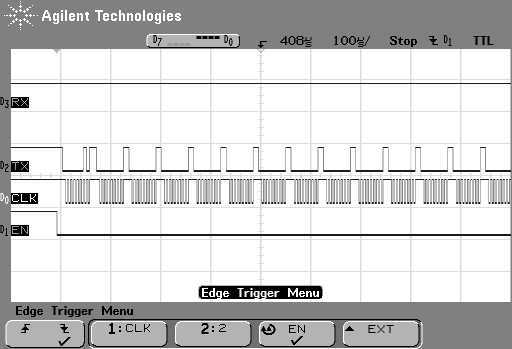

| 抜き取りで植物工場用LEDランプ2のパルスドライバー部の温度特性を測定しました。 機材 電源装置HP6632B 波形観測HP54616C 恒温槽ETAC SB01 電圧電流の測定はHP6632Bのモニタ表示値 周期&DUTYの測定はHP54616Cのカーソル自動測定値 温度はSB01のモニタ値です。 |

|

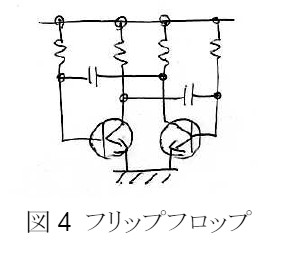

| 周期とDUTYの生成はTr2個のフリップフロップです。 回路図 スペックは周期400usec DUTY50%です ±5%の精度で考えていました。 測定結果を見ると -20℃から60℃で 周期で±2% DUTYで-1%に入っています。 無調整ですが、十分良好な温度特性を持っているといえます。 |

|

◎ 電力会社の電力って効率悪~い 2009/4/23

|

|

※ 「資源エネルギー庁サイト 2006年度のエネルギー白書 第2部 エネルギー動向 第2章 国際エネルギー動向 第1節 エネルギー需給の概要等より 2.エネルギー需給構造の国際比較 (1)主要国のエネルギーフロー の日本分の図」 がリンク切れになったので 「資源エネルギー庁TOP>資源エネルギー庁について>エネルギー白書>「平成24年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2013) HTML版>第2部 エネルギー動向 第1章 国内エネルギー動向 第1節 エネルギー需給の概要 我が国(日本)の図 に更新(20151226)しました。 この図を見ると一般電気事業全体のエネルギー効率は36% 64%も捨てているらしい。 ガスタービンエンジンや大型船のディーゼルエンジンの効率は電気事業に比べて遜色ない。 電力って、使うときにまた効率落ちるしね。 この図を見たときかなりショック受けました。 |

◎ 多セルバッテリモニタとお話できない。2009/4/22

| 去年の今頃、研究会でお話した多セルバッテリのモニタ回路ですが、それから半年ぐらいしてLTCさんからドンピシャのデバイスが発表されました。 去年の暮れに営業の方にお願いしてサンプルをいただいたのですが、やっと手を着け始めました。 LTC6802-1 これで何セル重ねてもアンバランスな測定電流を流さずにモニタできます。 絶縁IOはアナデバさんのiCoupler ADuM1401 LTCさんでもこれを使っているようで、データシートの回路図に載っています。 (さすがに型名までは書いていませんが。) で、SPIでLTC6802に話しかけているけれど、お返事してくれない。 どうしたもんかな~。 それにこのLSIはテーブルでかいです。 おまけに2直列で使っているので倍のデータが来るはずです。 なのでPCからターミナルでPICに話しかけて、PICにSPIでやり取りしてもらっています。 データのやり取りができるようになったら、VBでモニタツールを組む予定です。 |

|

| ADさんも多セル対応デバイス出していますが1個で7セルまでだったと思います。 60V耐圧のプロセスはLTCさんしかやっていないからでしょうか。 通信がなかなかうまく行かず、あとSPIはSPIのソフトを書くのが目的でないことに気づいて こんなのを注文してしまいました。 http://rps.ratocsystems.com/shop/goods/goods.aspx?goods=4949090600072 |

|

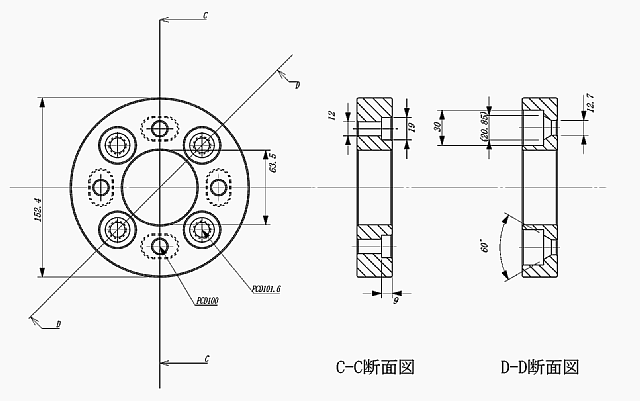

◎ 2DCAD 2009/4/20

| だいぶ2DCADを使えるようになったので、機械部品の図面を書いて加工屋さんにいろいろ作ってもらうのが結構楽しい。 電気屋の書く適当な図面だが、DXFデータも送るのでかなり手抜きが出来る。 でもいずれJIS製図をちゃんと覚えたいな。 車のホイールのネジピッチをPCD101.6 から PCD100に変更するスペーサを発注した。 材料はA6061T6 の丸棒 60度テーパーのハブナットや、10.9の高力ボルトなんかも手に入れた。 ハブバルトは一般のボルトよりピッチが細かめ M12のピッチ1.25 普通は1.75らしい。 ググルと購入先や、規格や商品情報が簡単に入手できて、現物購入もあっという間。 すごいね~。 |

|

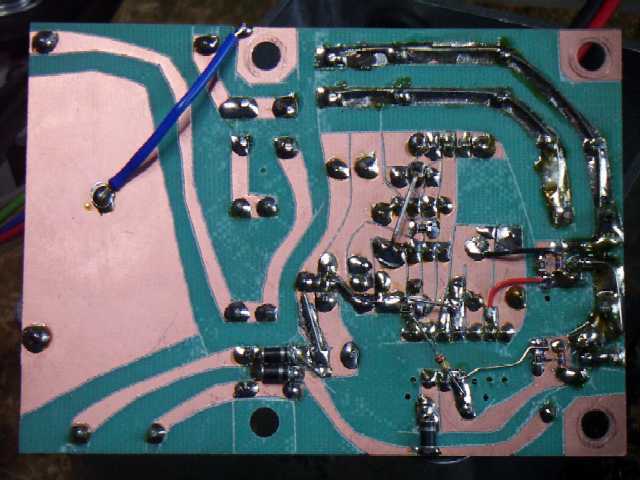

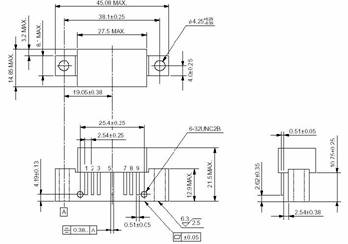

◎ 工業用ミシンを極低速で動かしたい 2009/4/17

| 工業用ミシンを極低速で動かしたいと依頼された。 電源は単相100VなのでDCモータ&インバータを提案した。 モータは手持ちの自転車用の中国製で1/5の減速付36V500W インバータの構成は商用電源を直接整流した直流を、PWMでBuckEMF制御としました。 モータドライブはIR21834とMOSFETでハーフブリッジ。 単にフリーホイールダイオードで回生するより低速時のトルクが増強されて扱いやすくなるはず。 モーターを取り付けるブラケットはオーナが自分で作ってみるとのこと。 単品の製作なので、久々にPカッターで基板を製作することにしました。 学生の頃と違って、基板CADのプロテルでレイアウトを決めてから作り始めるので非常に速い。 電圧の高い所は沿面距離を取って、半田にストレスかけないようにMOSFETを実装。 シリコン(脱アルコール型)で電解コンを固定して、動作確認後に銅箔面を防湿コーティング。 PICのコードをちょっと調整して出来上がり。 ココまで約24時間! 納めてきたけど、絶縁抵抗測るの忘れてたorz 漏電ブレーカをおごったので大丈夫でしょう。 |

|

| 最近はプリント基板の製作をP-BANさんにまかせておとなしく1週間待つのですが、原点回帰ということでP-カッターで基板製作しました。 パターン外形をP-カッターで切って、不要な銅箔は半田ごてを当てて温度を上げてあげると銅箔を貼り付けている接着剤が軟化して簡単に引き剥がせます。 全面銅箔なので好きなようにジャンパーを半田付けできるので、CADで最後の数本をつなぐ苦労が無いことを再発見! グリーンエポの生基板なので銅箔剥ぐと緑です。 写真じゃレジストと見分けつかないかな? ネジ穴が5mmなので、スケールが分かるでしょうか? |

|

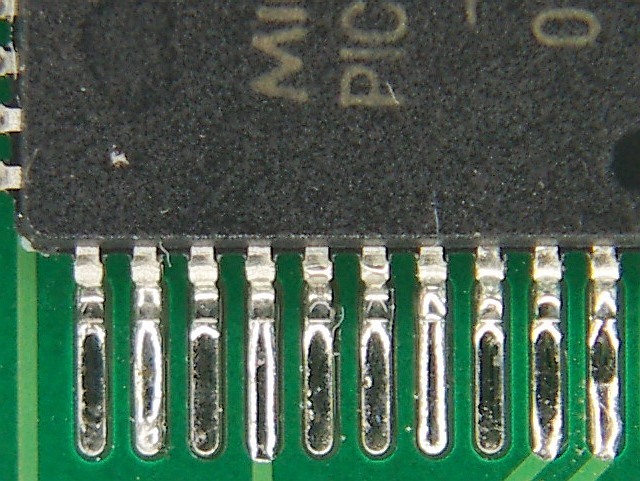

◎ 白光のN2シールド半田コテ評価 2009/2/18

| 半田付け機器の 白光さんから、N2シールドつき半田コテのデモ機を借りました。 ・エアドライヤ ・ミストフィルタ ・N2発生機 FX-780 ・フローメータ FX-791 ・半田ステーション FX-951 ・半田コテ FM-2026 のセットです。 買うと全部で総額20万円ぐらいかな。 N2発生機はたぶん膜分離式、本体からは「高濃度O2が発生するから注意しろ!」と!? 0.7MPaぐらいかけて毎分1.5Lの分離気体を取り出すと窒素濃度が99%とのこと。 半田付けしてみた感想は。ぐずぐず半田付けしても、フラックスが酸化しない!コテ先で暖められたN2が噴出するので、プリヒート効果がある。 なので半田コテの設定温度が低めでも半田付けしやすい! N2シールドで半田付け後、半田ブリッジを見つけてしまって修正をするときでも、糸半田を追加する必要がないのは、非常に気持ちがいい。 |

|

| 写真のQFPの半田付けをいつもの半田コテでつける時は、フラックス

の酸化を抑えるためかなり手早く半田付けを行うが、 N2シールドがあればずぼらにコテ先を当てられる。 半田付けがとってもイージーになるとおもいます。 ところで溶接用のCO2とかArでも同じことができそうな気がする。 ちょっとググッたら、N2もArも意外に安いです!? http://www.ipr.ne.jp/~daitoh/laboratory/ 窒素発生器も寿命無いわけではないし、あなどれじ。 溶接用シールドガスに関してはここにちょっと書いていました。 http://www.shinto.co.jp/a005.html 結構細かく種類があるようです。 |

|

◎ キャンターにヒッチメンバー付けた! 2009/2/11

| 先日、熱があるのに塗装していたヒッチメンバーを取り付けました。 車体の穴を利用してネジで取り付けるので、指定部品扱いとなり構造変更が要らない。(はず とりあえず、図面を書いてそれらしいものを作ることは出来るが素人には強度見積もりにどれほど余裕をみればよいのかわからず、どうしてもゴツくて重たい 物にしてしまう。 下手の横好きってヤツですね。 |

|

| 一応、慣性ブレーキ付の総重量1.99tまでのトレーラを引ける設計

にしました。 総重量で750kgを超えるトレーラを引くには牽引免許が必要ですが、これも先日取得済み! |

|

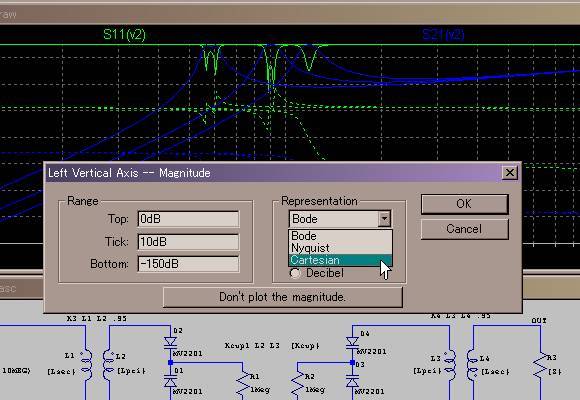

◎ カルテシアン? 2009/2/1

| LTspiceって電子回路シミュレーションツールを使っていた

ら、[Cartesian] というキーワードに引っかかった。 座標系をあらわしているようなのだけど・・・ググって見た。 http://www-antenna.ee.titech.ac.jp/~hira/hobby/edu/vector_analysis/coordinates/LiveGraphics3D/cartesian-j.html ここが引っかかって、 Cartesian カルテシアンと読む。 (x,y,z)の直交座標系のことをこう呼ぶとのこと。 デカルト[Descartes]さんが考案したから、Cartes-ianらしい。知らなかった。 |

|

| 回路はシミュレータ添付のサンプル回路です。 カルテシアンを知らなかったら、英語圏の人に説明するのに"X,","Y"diagramとでも言うしかないような。 LTspiceはSパラメータプロット可能なので面白いです。 無謀にも木下電機サイトにて解説しています。 http://www.kdenki.com/divelop/LTSPICE.html#BPF ところで日記のリンクの平野氏 前の会社に微妙にかかわっていたみたい。 クロススロットアレーアンテナあたりが。 |

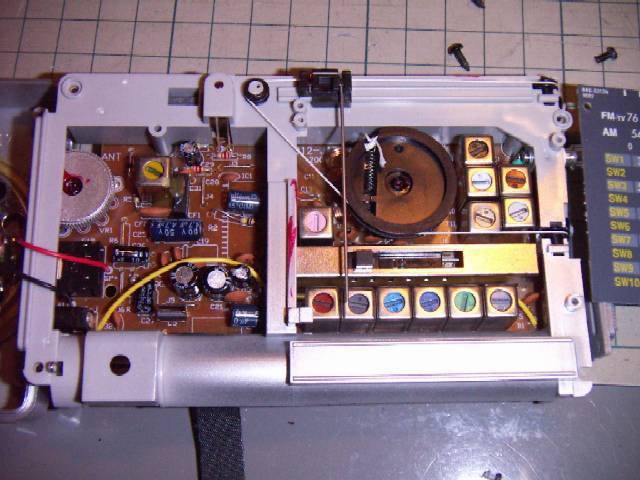

◎ 短波ラジオ1,980円 2008/12/07

| ホームセンターにいったらOHM電機の短波ラジオを見つけました。

13mバンドまで入るようです。 短波ラジオは、私を無線の世界に引きずり込んだ張本人です。 うちは田舎で都市ノイズが少ないはずですが・・・・ 自宅のインバータ蛍光灯が、ものすごいノイズを出してる |

|

| 早々に全裸に剥かれてしまう不憫なラジオ・・・。 中にはバンドコイルが山ほど入っていました。 コア入りの角型コイルはもう国内部品メーカはやらないようです。 こないだスミダさんに聞いたら赤字でもう止めたいって。100MHzぐらいまでなら、かなり便利なのですが・・・ そんな設計をする製品ってもう無いですものね。 それこそAD後FFTして、同時に何十波も復調できそう。 このラジオのバンド切り替えは6個並んだ角型コイルの上の長大スライドスイッチです。 12極双投ですよ!? どこもこんなのを作ったり、調整したりできるのは、たぶん下請けです。 秋田や岩手あたりにけっこうあります。 |

|

◎ 自分でできるタイヤ交換 2008/11/6

| 昨日は天気がよかったので、タイヤ交換をしました。 冬タイヤに。

うちの2t車はユニックがついているので、車が自分でジャッキアップできます。 |

|

| でもホイールは1セットなので、タイヤ組み換えです。チューブ入りタ

イヤで、ホイールにリングがついているから一応自分でもタイヤ交換可能。 自分でできる ってのは出金につながらないのでありがたい! |

|

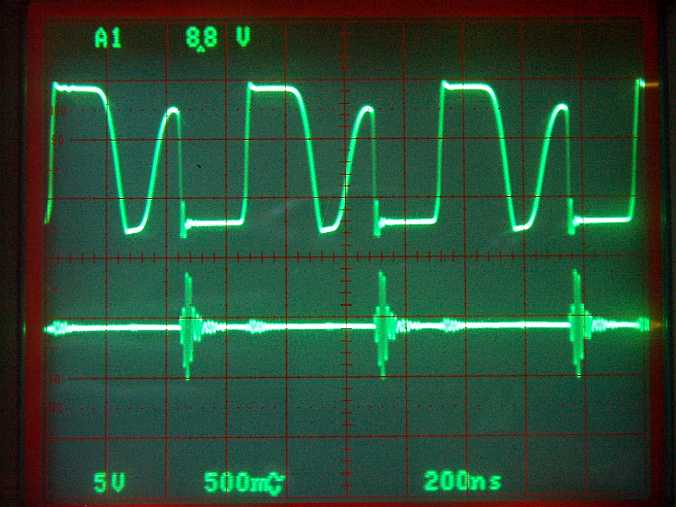

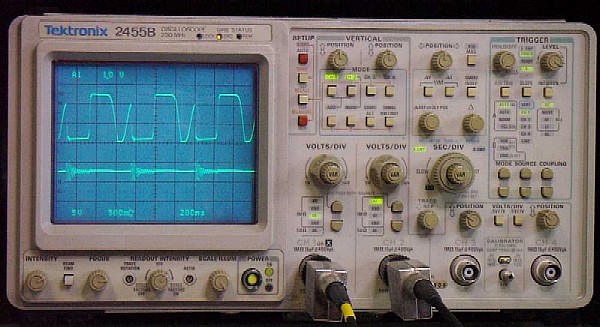

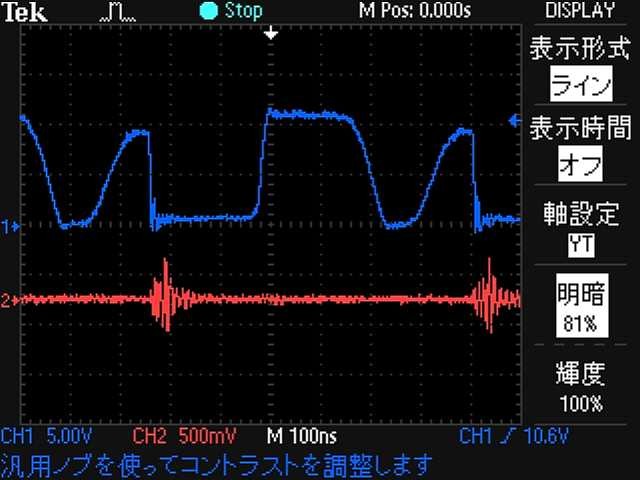

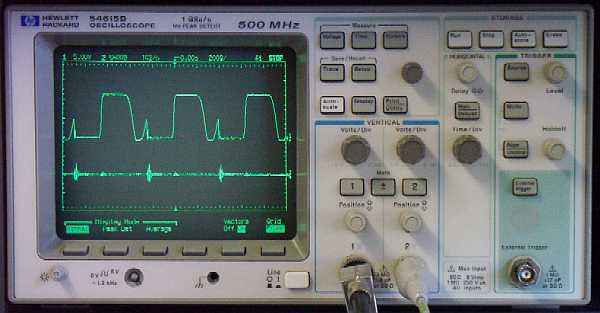

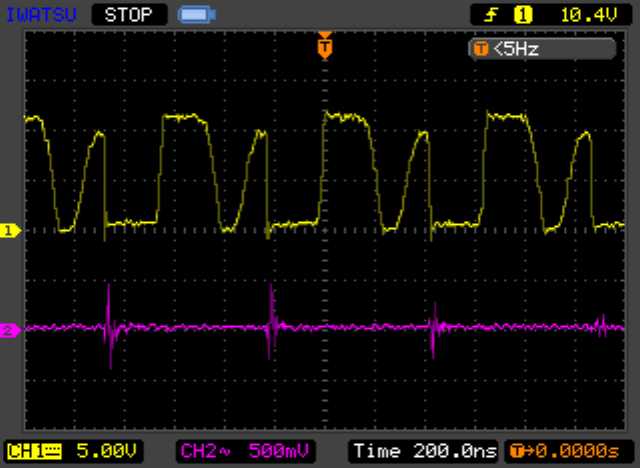

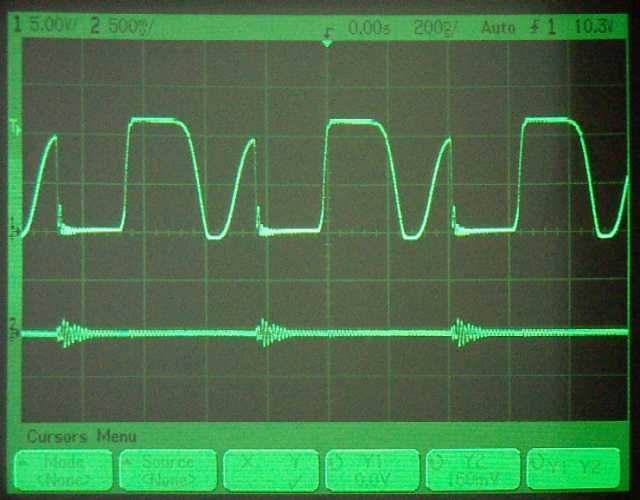

◎ オシロスコープの比較 2008/9/12

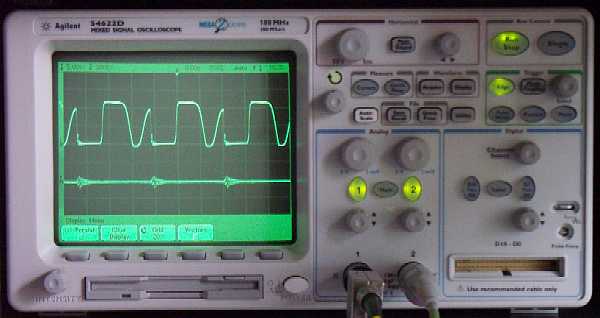

電子回路の機能、動作を確認するためにオシロスコープで電圧電流を視覚化しますが、どんなオシロスコープが必要なのか迷います。

手持ちのオシロスコープで波形の見え方を比較します。

1.5MHzBOOSTコンバータのスイッチング波形を観測しました。

上の波形はスイッチング部、下の波形はDC出力のノイズをAC結合で観測したものです。

プローブはパッシブBW=500MHzです。

| 帯域 |

サンプ リング |

メーカ |

型名 |

波形 |

|

| 1 |

250MHz |

TEKTRONIX |

2455B |

|

|

| デジタルオシロが出回り始めたころの測定器で、操作部がデジタル化されています。

画面上にセッティングが表示されるのでデジカメで波形撮影すればデータをファイル化できます。 アナログオシロは、やはり波形の細かいところまでよく見えます。 ノイズの少なさはピカイチです。 デジタルオシロに比べて、時間や振幅の表示分解能が非常に優れています。 でもストレージが大変。  |

|||||

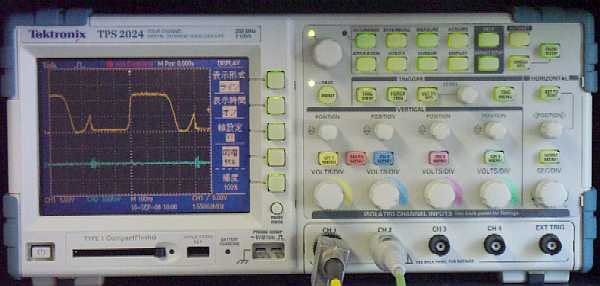

| 2 |

200MHz |

2Gpsp |

TEKTRONIX |

TPS2024 |

|

| テクトロの現行廉価版デジタルオシロです。 ただしTDSに対してTPSはパワー系測定用に入力チャンネルがすべて絶縁されているのが特徴です。 テクトロは廉価版デジタルオシロのはしりで、サンプリング周波数が入力帯域の10倍程度あるのが特徴です。 HPは最近までサンプリング周波数にこだわっていなかった。 液晶画面が小さいせいか波形の解像度が低いです。 2455Bの波形に比べるといろんなものが見えなくなっています。 波形もずいぶん階段状に見えます。  |

|||||

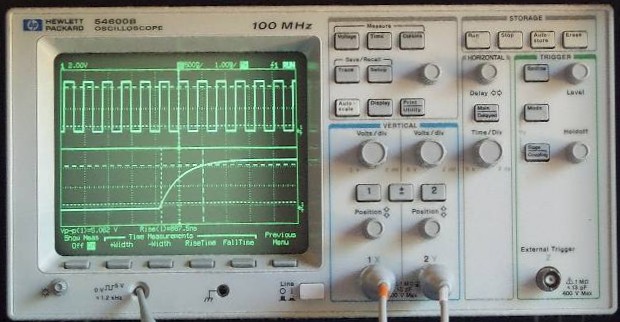

| 3 |

100MHz |

200Msps |

HP |

54600B |

↓54645Dと同じ |

|

|||||

| 4 |

100MHz |

200Msps |

HP |

54645D |

|

| HP製 10年ぐらい前のデジタルオシロです。 このころになるとアナログオシロ同様に操作できるよう意識されています。 表示部はブラウン管なので液晶より倍ぐらい解像度が高いです。 100MHz帯域だとDC出力のノイズが減って見えます、帯域が足りないようです。 54645Dは上の54600Bにロジックアナライザを付加したタイプです。 さらにMEGAZOOM機能で取り込んだ波形を拡大して見ることが出来ます。  |

|||||

| 5 |

500MHz |

1Gsps |

HP |

54615B |

|

| HP製 これも10年ぐらい前のオシロです。 帯域が500MHzなのでサンプリング周波数が1GHzです。 当時は高価だったのではないでしょうか。 上の54645Dの波形とあまり違わないように見えますが、実際管面で見ると帯域の広さがわかります。 MEGAZOOMは無いのでただ波形見るだけです。 このころのオシロは無信号時のノイズが非常に少ないです。さらに勝手にセルフキャリブレーションのため気絶することがありません。  |

|||||

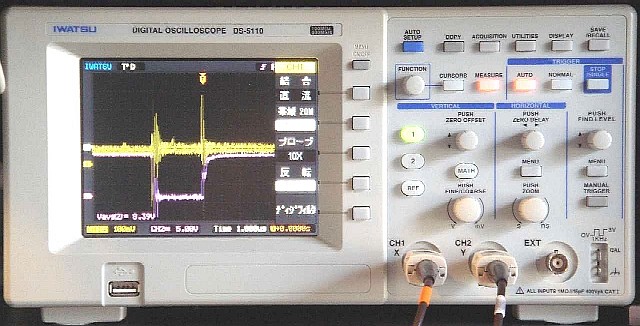

| 6 |

100MHz |

400Msps |

IWATSU |

DS5110 |

|

| 現行、岩通の廉価版デジタルオシロ 製造元はRIGOLかな? 最新のデジタルオシロの良いところは、 FFTが標準でついている、階調表示できる 画面コピーは画像ファイルにもなる でも ノイズ多い、画面小さい、セルフキャリブレーションのたびに気絶。 なにか基本的な波形表示機能がおろそかなような・・・ オシロが電圧や時間を測定するわけではなく、波形を見るための計器だとすると最近の廉価オシロの性能はちょっと疑問です。  |

|||||

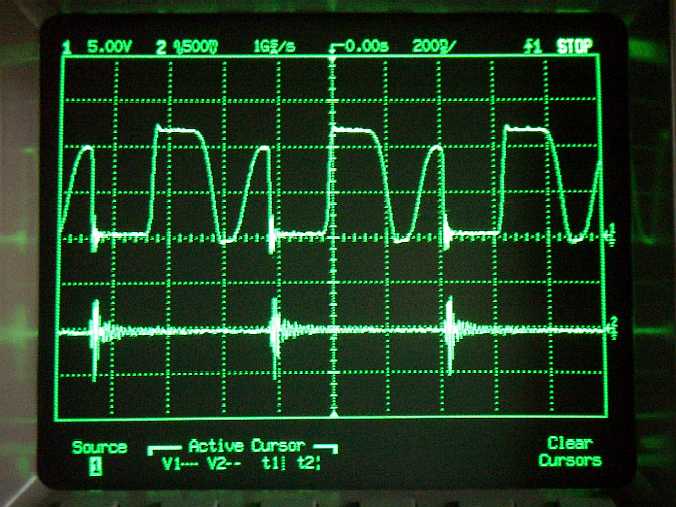

| 7 |

100MHz |

200Msps |

Agilent |

54622D |

|

| 1世代前のHP製デジタルオシロ 波形輝度が32階調ある。 これは会心の作ではないでしょうか! アナログオシロと見紛うほどの波形が見えます。 ただサンプリング速度が遅いので、高速信号にジッタが乗ると例の縦じま(等価サンプルのため)が見えるようになります。 現行agilentのデジタルオシロはテクトロなみにサンプリング速度が上がっています。 ジッタのある高速信号を、等価サンプルで観測するのは無理があります。 波形の立ち上がりと、時間分解能は別物と考えなければいけないってことですね、  |

|||||

◎ 電気自動車の問題点 2008/3/15

某所で電気自動車の関連技術について発表した時の抜粋です。

プレゼンを作成していた中で、気づいた点をまとめています。

考えていたら「電気自動車の実現性は非常に低い」ように思えてきました。

| ・ まずはうわさのあの電気自動車(EV)を取り上げてみました。 ・ EVの運動性能についての可能性を提示した意義がありますね。 ・ バッテリの容量は31kWh分搭載しているようです。 ・ 31kWhの電力は一般家庭の消費電力で考えると3日分ぐらいの電力量です。 (一般家庭の一ヶ月の電力量を300kWhとして計算) ・ 1回満タン(満充電)にすると200km~300km走行できるとのこと。 ・ このコンセプトカーは車としては700馬力の高級車の部類で、一般家庭向けではないのは確かです。 ・ でも、この車の電池は、どうやって充電するんだろう。 一般家庭3日分の電力を車を使っていない夜間8時間で充電しようとするとどうなる? |

|

| ・ で、計算してみました。 バッテリの充電器を家庭用のコンセントにつないだと考えます。 ・ バッテリの容量31kWhを単純に8時間で充電しようとすると 31÷8=3.4kWh ・ 実際には10%ぐらいの電力が充電器で消費されてしまうので4.3kW の消費電力になります。 普通のエアコンの倍ぐらい電力を消費します。 ・ これには電力会社との契約変更が必要でしょう。少なくとも50A契約が必要です。 ・ 各家庭が50A以上の契約にするとなると、電力会社はそこら中の電線を張り替えないと電線の太さが足りなくなりそうです。 |

|

| ・ 電気自動車の研究が盛んになってきた要因のひとつに、バッテリーの

性能が一足飛びに改良された点があります。 ・ 最新のリチウムイオン電池は良くある鉛バッテリーの3倍の電力を貯めることが出来ます。 ・ でも、電気自動車では1充電あたりの走行距離が200km~300kmとあまり伸びてきません。 ・ ガソリン車だと満タンで500km以上走れる車はザラにあります。 ・ これは燃料とバッテリーの間で、1kgあたりに蓄積できるエネルギーの違いに原因がありそうです。 ・ 計算してみるとリチウムイオンバッテリーと燃料では70倍ぐらいの差があります。 もちろん燃料をエネルギーにするには酸素が必要ですが、これは空気中から取り込みます。 |

|

| ・ では実際の自動車が、燃料という形でどれほどのエネルギーを貯蔵し

ているか計算してみましょう。 ・ タンク容量50Lのガソリン車では120kWh相当のエネルギーを貯蔵しているようです。(計算は右のプレゼンです) ・ 荷物を運ぶ長距離トラックでは3440kWh相当のエネルギーを貯蔵しています。 ・ 同じだけの電力量をリチウムイオン電池で貯蔵するとどれほどの重さになるでしょうか? 120kWh =>約700kg 3440kWh =>約28ton ・・・・荷物を運ぶ余裕がないですね。 訂正:大型トラックの軸出 力エネルギー量は1855kWhでリチウムイオン電池換算で約11tonになります。 |

|

| ・ でも電気自動車が重くてもブレーキ掛けたときや、下り坂でエネル

ギーを回生できるから効率がいいじゃないか? という声もあります。 ではどれほど回生できるか? ・ 空気入りゴムタイヤを使っている限り、80%~60%ぐらいしか回生できないようです。 これはエネルギーだけの話でここから電力に変換してバッテリーに貯めなければいけないのでさらに効率は下がります。 ・ ゴムタイヤの回生効率はスリップ率から算出しました。 |

|

| と、ここまで述べ

たように電気自動車は現状「実現性が非常に低い」としか思えません。 電気自動車の実用化を進めるためには幾つかのハードルがあると思います。 まずはインフラ面。 各家庭の電力消費が増えることになるので、大量の銅を使って電線を張りかえる必要が出てきます。 電力会社が発電する電力も大幅に増やす必要があるでしょう。 生産面 これだけの電力量のバッテリを生産する体制を整えるには時間がかかるでしょう。 日本国内には生産できるだけのスペースがあるとは思えません。 それにモータに使う銅は相場高騰中です。 技術面 もっと(今の10倍以上)エネルギーをたくさん貯めることが出来るバッテリーが必要でしょう。 バッテリーの安全性にも考慮が必要です。 道路のかたちもかわって行く必要があるでしょう。 高速道路には全部レールを敷いて、自動車を連結して走るとか・・・ 何か荒唐無稽なことをやらないと、根本的な改善にはならない気がします。 |

|

◎ オーディオアナライザ入手 2007/11/10

| 電気関係の自営業なので、測定器道楽が経費でできます。今回は

HP8903B オーディオアナライザです。 中古とはいえこんなのが10万円弱で買えるなんて、世も末です。確かにデジタルの測定器が安く売っているかもしれません。オーディオ帯域はPCで測定することも一般的になってきました。 でも、スイッチング電源の搭載された測定器なんて認めません!! (スイッチング電源もLOWノイズに進化して医療用機器にも搭載されているほどですが) |

|

| なにか最近の測定器って安っぽくて嫌いです。器用なサル真似製品ばっかりに見えます。つくりが貧弱で、想定した時間でしっかり寿命が訪れる・・・。 電源電圧の低くなったデジタル回路がサージで壊れるとボード交換しかリペアの方法ないもんね。 取説に回路図載せてもASICばかりで無意味だろうし。 FPGAのバイナリを出しちゃくれないだろうしね。 なんでこんなこと言うかと言うと、8903B開けてみたですよ。 電源はもちろんシリーズ。 箱だけで売っても良いぐらいの頑丈なケース 機能ブロックごとに取り外せる基板が刺さっていて、蓋を開けても配置配線が美しい!! サービスマニュアルにゃ困ったら自分でどうにかしろとばかりに回路図定数から調整方法まで記載されているし。 メーカの誇りと測定器のユーザサイドに立った製品だなぁ・・・と 核戦争が起こってデジタル機器なんてみんな壊れてしまえと思います。 なので、来るべき危機のためにアナログ測定器を蒐集します(笑 |

◎ 昔のデバイス 2006/2/1

木下電機10数年来の不良在庫です。 いつか使おうとしまってありますが、有効に使っていただける方がおられましたらお譲りいたします。

最新デバイスや最近の設計方法からするとこんな部品たちにはノスタルジーしか残っていないんですね。

| |

||

| 1N60 ゲルマニウムダイオード |

M57796MA 三菱パワーモジュール |

M57797MA 三菱パワーモジュール |

| 昔持っていたYAESUのFT-728に載っていたパワーモジュール ハンディー機で5Wぐらい出力できた どっちが144MHz用だか430MHz用かは忘れてしまった。 型名末尾の「MA」の部分でバンド内の出力周波数範囲が規定されていた。 |

||

| 2SC2558 |

シリンダトリマコンデンサ |

マイカコンデンサ |

| タクシー無線機のキャビティから取り外したもののはず。

UHFあたりで経年変化を考慮して設計するならこれしかないです。安定度抜群! 最近はもう使ってないだろーな、マイクロストリップラインとSAWフィルタが抜群に簡単高性能ですから。 いやフィルタ事自体が不要!? |

||

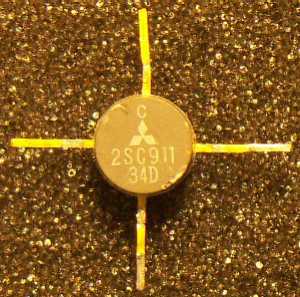

|

|

|

| 2SC911 |

2SC1337 |

パワー用セラミックトリマコンデンサ |

| 裏側にセラミックのヒートスプレッダが装着されている。

この手のトランジスタで使用されているセラミックは有毒物質ベリリウム! データシートには「粉末を吸い込まないように」との注意書きがある。 |

通称竹とんぼ TRからスタッドは生えているので、放熱が十分!したがって温度を原因とした故障が少ない。 けどこのパッケージは高価なんだろうねぇ。 |

直径1cmぐらいあるセラミックトリマ。 容量は12pFとか8pFぐらいの小さめだが、数Aの高周波電流が流れる用途では外形が大きくないと放熱できない。 |

|

||

| 1SS97 ショットキーダイオード |

uPD8255 パラレルインターフェースコントローラ |

|

|

1SS16や1N60などのポピュラーな検波ダイオード亡き後の標準ダイオード。

ショットキーダイオードの順方向電圧のバリエーションがいくつかあった。

(1SS99等)けど日本の半導体業界が傾いてきたころにガラス管タイプのダイオードはほとんど廃れた。

最近の高周波用ダイオードはプラスチックパッケージ化と小型化が進んでいる。

最新ダイオードのシリコンダイの性能はよくなったのだろうが、パッケージの性能はガラスのころのほうが良かった気がする、 インダクタンスの問題はあったがキャパシタンスが小さくてインピーダンスの低下が少なく使いやすかった。 さらに現在はディスクリートデバイスはほとんど専用ICに集約されるし、 あまりアナログで信号をいじらないですぐにA/D変換してしまうのでダイオードの性能をシビアに追いかけなくてもいいのだろう。 |

昔からマイコンのパラレルインターフェースといえばこの8255。

結構コントロールが簡単でZ80のPIOは使ったことがありません。 あのころのNECは元気だったし、ZILOGのZ80PIOは手に入らなかったので。 製作記事を見ててもこればっかりだった。 |

|

|

||

| i8251A |

uPD8259AC |

uPD8253C-5 |

| インテルの8bitマイコン |

||

| i8085A |

LH0081(Z80PIO) |

uPD8237AC |

| 大流行した8086の8ビット盤CPU、Z80に対抗しようとしたらしい。ここのお話が面白い | シャープのパソコンにはシャープ製のマイコンと周辺ICが乗っていました。 セカンドソースだけど。 |

i8237のセカンドソース、DMAコントローラ |

| uPD765AC |

||

| すっごい有名なフロッピーディスクコントローラ(FDC)です。

ぐぐるとこんなに引っかかります。 |

||

| HN462716 |

HN482764 |

TMS2708JL |

| 日立製の2716 2k×8bit EPROM |

日立製の2764EPROM |

テキサスの2708EPROM |

| uPD7261D |

uPD769AD |

|

| セラミックパッケージのDIPです!高そうですねぇ。 ぐぐるとこちらのサイトでハードディスクコントローラってことになっています。

確かφ300mmぐらいのディスクが入っているハードディスクで、固定ヘッドが一杯並んでいた気がします。

ここにもあった |

これもセラミックパッケージDIP。 ぐぐるとふたたびこちらのサイトで見つかり、NECのオリジナルシリアルインターフェースだそうです。 |

|

◎ オーディオアンプ 2005/1/28

根っからの無線少年だった私は、ご多分に漏れずオーディオマニアでもありました。

先出の電子部品屋さん「MUK」のならびに、「AVオーディオセンター」という中古オーディオショップがあって(ローカルな話ですみません)よくはしごしていました。

お店には見たことも無いような大きさのウーハーや、奇抜な形のエンクロジャー、どこから出てくるのか超高級HiFiオーディオ機器が所狭しと並んでいます。

ここにも、お年玉やバイト台をずいぶん投下した覚えがあります。

そのころから、お店で見かけたマニアックなオーディオ雑誌

「MJ無線と実験」を時々購読していて、つい先日紙上プレゼントの「MUSIC BIRD」

チューナー&アンテナセットが当たりました。

「MUSIC BIRD」は「CD以上の音質の音楽放送」との触れ込みの、CS衛星デジタル放送です。

一番の目的は高音質のJAZZが聞き放題!ライブも充実らしい。

ではオーディオアンプを用立てないといけないということで、

以前からここ「

続々オーディオのナゾ」で紹介され、気になっていた電流出力アンプを試してみることにしました。

続々オーディオのナゾ」で紹介され、気になっていた電流出力アンプを試してみることにしました。

回路図はこんな感じです。

動作は、入力のオーディオ電圧信号に比例してスピーカーに電流を流すようになっています。

動作は、入力のオーディオ電圧信号に比例してスピーカーに電流を流すようになっています。

スピーカーは磁石とコイルの電磁気力によって機械的にストロークする部品なので、

スピーカに電圧をかけてコントロールするより直接スピーカに流れる電流をコントロールする方がよりオーディオ信号に忠実な音の生成が可能と思います。

組み合わせるスピーカーはフルレンジFE167を組み込んだオリジナルです。

早速鳴らしてみた感想は・・・・ふわっと自然に出る低音、きれいに伸びる高音が印象的。

いままでフルレンジのスピーカは音像定位のはっきりしている性格が好みで、f特には目をつぶって使用していました。

電流出力のアンプに変えると、スピーカのインピーダンスが上がってくる帯域にもしっかりと電流を流すことができるのか、

f特が上から下まで(限界はありますが)フラットに鳴る印象で、大満足です。

しっかりスピーカをドライブできるアンプには電源も大事と思い、以前から電源には12V5Ahの鉛バッテリーを使用しています。

バッテリにはリニア電源13.5V1Aでフローティング充電しています。 電源からのノイズを嫌うときにはリニア電源を切り離すことができます。

鉛バッテリーの使用で電源のインピーダンスが低く(電源供給能力が大きく)なり、ダイナミックレンジ、SNとも大きい音楽の再生に非常に好い印象です。

2006/3/17追加

電流出力アンプをググルと 「電流出力アンプはまともに動かない」「発振する」等等、スピーカはfo付近でインピーダンスが上がっておかしくなるとも言

われていますが・・・。

まず、発生する磁界は電流に比例しますよね?

foでインピーダンスがあがるのなら「foでは他の周波数に比べて同一磁界を発生させるためにより大きな電力を必要とする」(入力電力Pin=音圧では

ない、周波数特性を持つ係数が掛かるPin×k(ω)=音圧)という解釈でかまわないと思います。

電流駆動だと確かに周波数によってスピーカへの入力電力は変わりますが、だからといってfoで音圧があがるわけではないですよね?

それにBOXでfoはズレる、Qも下がる。 で、こんどは音圧はコーン紙の加速度だという、それなら磁界強度時間変化の二階微分値なので結局元は、磁界(=電流)。

あと電流出力アンプが理論的に、直流バイアス点が安定しないのはわかります(OPAMPなら直流利得は120dB=10^6ぐらいありますから)、

別に理論通りの回路を無理に使いなさいというわけでないので、直流の増幅率は1倍にするようにすれば上のような簡単な回路になります。

まさかこの定数でも「可聴領域の位相回転が問題だ」なんて言いださないですよね。

いろいろ書きましたが、うちの電流出力AMPは聴感いいですよ。

私の耳もそう悪くないと思ってますし、仕事のとき歪率の測定ではVP7722なんかと為張っていましたから。

(今はバイクの爆音と、サンダーの金切り音でボロボロかも)

◎ ソーラーカーレース 2005/1/10

|

|

| '91ソーラーフェスティバル・イン・オホーツク (外にもたくさん写真があります、ご入用の方は連絡ください) |

DREAM CUP ソーラーカーレース鈴鹿2004 |

最近10年ほど前のソーラーカーレースの写真をいただきました。(左写真) 写真のなかをよく読んでみると「’91ソーラーフェスティバル・イン・オホーツク」とい書いてあります。

テレビでもよく「オーストラリアチャレンジ」という言葉を聴いていた頃です。 バブルも絶頂期で写真の車両にもメーカーのステッカーだらけですね。

一昨年たまたま仕事で、Piccoloさんと鈴鹿のソーラーカーを見に行きました、piccoloさんは鈴鹿の常連のようでよく様子を分かっています。

右の写真が昨年の鈴鹿の写真なのですが、この左右の写真同士であまり年代差を感じないのが不思議です。

メーカーサポートのステッカーが少ないのがもっとも大きな違いですかねぇ。 それだけソーラーカーが完成してしまったのか、大きなお金が下りなくなったのか。 太陽のエネルギーだけで、自動車が走るようになるのはまだまだ遠い気がします。

自家用ソーラーカーができるのはいつのことでしょうか。

◎ 真空管 2005/1/8

中学の頃から就職で地元を離れるまでの数年間、入り浸っていた電子部品屋さんがありました。

中学の頃から就職で地元を離れるまでの数年間、入り浸っていた電子部品屋さんがありました。

もうお店は閉めてしまったと聞いていますがマイコン教室「MUK」というお店で、当時鳴り物入りで発売されたIBM-JXというパソコンを導入しマイコン教室としてオープンしたとのことでした。

もうお店は閉めてしまったと聞いていますがマイコン教室「MUK」というお店で、当時鳴り物入りで発売されたIBM-JXというパソコンを導入しマイコン教室としてオープンしたとのことでした。

私が初めて訪れたときには、秋葉原から買い付けてきた電子部品や、短波無線機、地元の鉄くず屋から引き上げてきた自衛隊や空港、漁船無線局や電電局なんかのジャンクが山ほど陳列されていて、何度 行っても飽きずにお店の中をうろうろしていました。

当時はまだマイコン教室を必要としていた人があまりいなかったようで、経営していたおじさんがマイコン講習をしている姿は見たことがありません。

昔からのHAMだったおじさんはよく自作の無線機や、測定器を見せてくれ、私が集めた真空管の使い方を色々教えてくれました。

写真はおじさんからいただいた資料の一部です。 VHFの4極送信管「2E26」144MHzで50Wぐらい出力が出ると聞いています。

2T12Pはパルス出力の3極管で真空管としてはものすごく大きなプレート電流「5A!」

を流すことができ、カソードからそんなに熱電子放出させて電子が足りなくならないのか心配なぐらいです。

◎ 真空管発掘 2005/1/6

中学生ぐらいの頃です、近所のごみの山(今風に言うと不法投棄の山)

に、学校帰りや休日になるとうろうろしていました。 写真の多い本が落ちていることもありましたが、雨や霧の出ていることの多い地域だったので、本はページをめくることのできないものばかりでした。 私の目的はその本ではなく、もっと大きなテレビ(宝)の山でした。

当時親しかった友人から教わったパソコンとアマチュア無線の影響で、真空管という電子デバイスを知ったばかり。

学校までの30分の道のりを帰りは3時間くらいかけて寄り道(ただのジャングルのような原野の中)している最中、知ったばかりの真空管が埋蔵されている宝の山をみつけたのしでた。

当時親しかった友人から教わったパソコンとアマチュア無線の影響で、真空管という電子デバイスを知ったばかり。

学校までの30分の道のりを帰りは3時間くらいかけて寄り道(ただのジャングルのような原野の中)している最中、知ったばかりの真空管が埋蔵されている宝の山をみつけたのしでた。

宝には鉄のシャーシに頭がピカピカに光った真空管が十数個刺さっていました、昨今のトランジスタと違って真空管は寿命が短く交換修理が可能なようにすべてソケットに挿入されているだけなので、掴まえて引っ張るだけの簡単な発掘作業です。

たまに真空管の頭のピカピカが白く変色してはがれかかっているのもありましたが、気にせず発掘です。あとで真空管に空気が入って使用できない状態になると頭が白くなってしまうこ

とを知り、ずいぶん捨ててしまいましたが。

また、漁業の町だったこともあり、漁船の無線機という大物に出会えたこともありました。

真空管もかなり大きい送信管や、水晶(FT-243タイプ ネジを緩めると中に水晶の板が入っている)、ステアタイト製のエアバリコン(大中小)、リッツ線をベークライトのボビンに巻いたコイル等々、山ほどの獲物を何日にも分けて持ち帰ったりして、押入れのなかを戦利品でいっぱいにして満足していました。

なんでこんな話になったのかというと、たまたま昔の資料をひっくり返していたら、手書きの

「真空管リスト」が出てきたのです。

| 送信管 | GT管 | ||

| UY807 | 有名な送信管 | 5U4GB | |

| 6146(2B46) | 漁船送信機にはこればっかり | 5V4G | |

| 6146B | 6AS7 | ||

| 2E46 | UFOみたいな格好の球だったような | 6BK4B | |

| 3P50 | 6GK17 | ||

| 2B94 | 144MHzのリニアに使える50Wぐらいまで | 3CV3 | |

| 2T12P | これも漁船の送信管いっぱい持っていました | 25E5 | |

| ST管 | 6V6GT | オーディオアンプにいかが? | |

| 76 | 6SJ7 | ||

| 80 | MT管 | ||

| KX-80HK | 1X2B | 高圧整流管 これもいっぱいあった | |

| KX-142 | 3AU6,6AU6 | ||

| KX-12F | 12BY7A | ||

| 1K22 | 12BH7A | ||

| 6ZDH3A | 6BA6 | ||

| 6ZP1 | 12FQ7,6FQ7 | ||

| 6D6 | 6BE6 | プリアンプ用でしたっけ? | |

| 5Z3 | 3AV6 | ||

| 12ZE8 | 同調指示管! | VR150MT | 低電圧放電管 |

| KX-80 | 5651 | ||

| 6CW6なんかもあった気が | 6M-E5 | ||

| 6EH7 | 6AR5 | この辺もオーディオ用だったかな | |

| 6EJ7 | 6AQ5 | ||

| 6BX6 | 12AU7 |

なんかもうあんまり覚えていないですね。 どなたか分かる方、教えてください。

6AK5なんて型番も覚えが・・・。

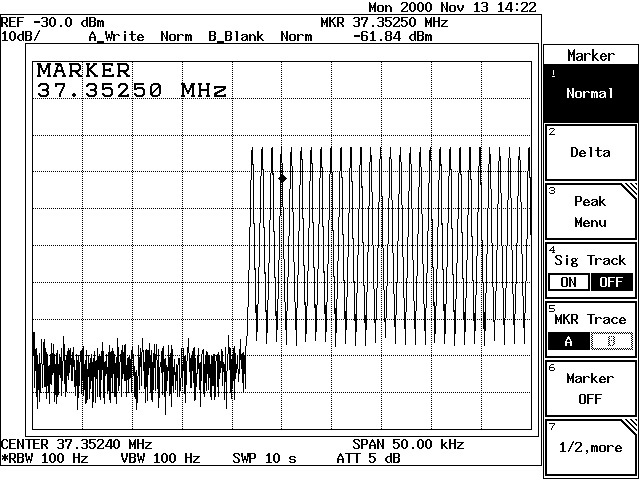

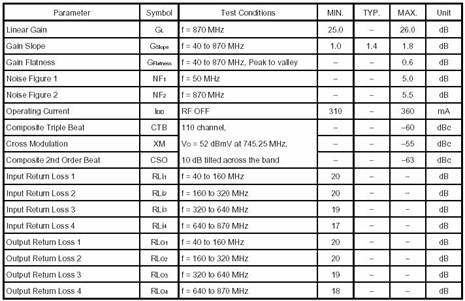

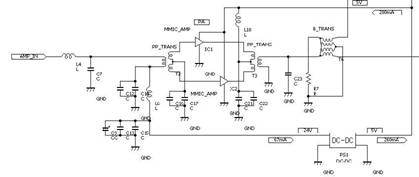

◎ 広帯域低ひずみアンプ(uPC1677C プッシュプル)

昔やっていた仕事で、広帯域(10~500MHz)で超低ひずみの(出力-15dBmが7波でIM2:65dBc以上 IM3:70dBc以上)のRFアンプを設計したことがありました。 利得も20dB以上必要でした。

その業界ではそんな用途のために○トローラやフィ○プスなどから、十数Wもの電力を喰う高級デバイスが発売されていて、それはそれは惚れ惚れするような性能を見せ付けてくれます。

ところが当時の開発案件では、そんな化け物デバイスが入り込むスペースは無く、数十Wもの発熱は絶対に放熱できる可能性のないシステム構造になっていました。

(まずシステム設計が問題だって!!)

ところが当時の開発案件では、そんな化け物デバイスが入り込むスペースは無く、数十Wもの発熱は絶対に放熱できる可能性のないシステム構造になっていました。

(まずシステム設計が問題だって!!)

プリント基板上の面積で35mm×45mmほど、高さも12mm程度に入れなければいけない、消費電力もせいぜい1Wまでの要求となっていました。

ディスクリートで構成することも検討しましたが、当時の技術では「2SC5338プッシュプル」3段の増幅が必要で組み込み面積も、消費電力も満足しませんでした。

(比帯域が広くF特がフラットにならないのと、リターンロスがうまく小さくならなかった。)

ディスクリートで構成することも検討しましたが、当時の技術では「2SC5338プッシュプル」3段の増幅が必要で組み込み面積も、消費電力も満足しませんでした。

(比帯域が広くF特がフラットにならないのと、リターンロスがうまく小さくならなかった。)

少ない知識を絞って思い出したのが、もう廃品種寸前のパワーアンプIC「uPC1677」でした。(もう秋月電子さんでも在庫僅少のようです。)

このICはすぐれもので、8ピンDIPパッケージで1.9GHzまでもある帯域幅、20dBもある有り余る利得、飽和出力はナント19.5dBmも出てしまう代物です。 そう、歪を許容すれば100mWも出力されてしまう危険な石です。

データシートを見ると2波出力-5dBmでIM3が-70dBcほどになりそうです、これはいけるかも!、IM2に関する記述が無いのが気にかかります

が。ICの裸の性能を測って見ます。 一発で2波出力-5dBmでIM3は73dBcほどの性能が出ました…がIM2が 50dBcほどしかない…。 まるでダメ、使えないです。

トランジスタならIM2を減らすためにプッシュプルにするんだがなぁ、他にいいICもないしなあ。

ICにだってプッシュプルは効果あるだろうと、冗談半分 山村著「トロイダル・コア活用百科」を読みながらトランスを巻いてプッシュプルにしてみました。

周辺に色々くっついていますが回路図です。

(水魚堂さんの「BSch」で書いています動作が非常に軽くて、データも軽くて、ライブラリも作りやすく本業でも使用しているぐらいです。)

周辺に色々くっついていますが回路図です。

(水魚堂さんの「BSch」で書いています動作が非常に軽くて、データも軽くて、ライブラリも作りやすく本業でも使用しているぐらいです。)

トランスは伝送線路形で0.15mmのウレタン線を3本よじってTDKの材質DL-3のめがねコアに2回巻きです。 この回路で、入出力のリターンロスは10dB以上 周波数帯域10~550MHz 平坦度±2dB の性能が無調整ででます。

問題の2次歪みIM2も67dBcほどと改善しました。 消費電力も約1Wとなって 化け物デバイスの十分の一以下です。

アマチュアレベルではこんな性能出してもしょうがないといわれそうですが、HFトランシーバーのプリアンプなんかには使い道があるのではないでしょうか?

入力レベルで-35dBm(50オームで72dBμV)までで2次3次歪が65dB以下のアンプはそうないと思います。